«Носферату» в Перми: гробы, пилы, трансвеститы

Дягилевский фестиваль в Перми открылся шумовой оперой Дмитрия Курляндского «Носферату» в постановке Теодороса Терзопулоса. Алексей Киселев разбирается в увиденном.

Дягилевский фестиваль открылся гипнотическим шедевром коллективного авторства, который решительно не влезает в общепонятную систему координат под названием «опера». На фоне сменяющих друг друга занавесов из гробов, ножей и книг — инсталляций пионера arte povera Янниса Кунеллиса — происходит дионисийский ритуал мэтра греческой трагедии Теодороса Терзопулоса в сводящей с ума физиологической акустике Дмитрия Курляндского. Либретто Димитриса Яламаса — эсхатологическая ода ужасу, дополненная молитвами, химическим составом крови и матерными частушками, переведенными на латынь. Два часа пугающего в своей красоте нечто: безмолвное сюрреалистическое шествие толп из кулисы в кулису под доносящийся со всех сторон скрежет металла, звуки пилы по дереву, хрип хора и величественную декламацию солистов во главе с Аллой Демидовой. Таинственно, порочно, аккуратно и монументально: так выглядел бы летаргический сон агента Купера, заселенный персонажами Альмодовара под чутким руководством Някрошюса. Дирижирует, как нетрудно догадаться, Теодор Курентзис. И да, это премьера Пермского театра оперы и балета.

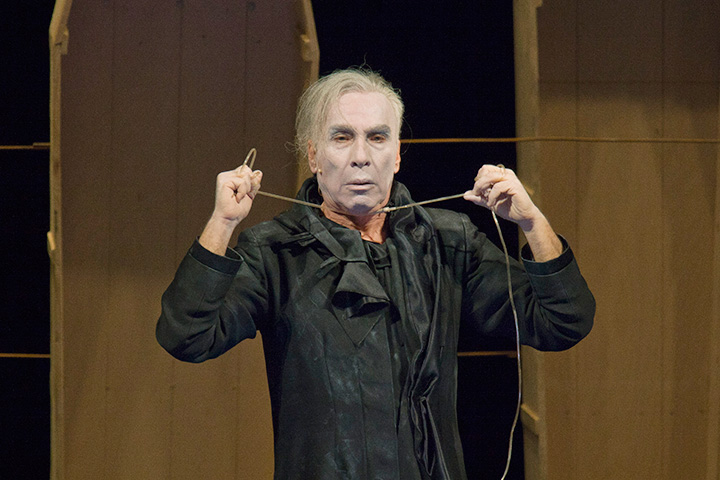

Притом что с канонической лентой Мурнау спектакль этот роднит разве только имя центрального персонажа, словосочетание «Симфония ужаса» пришлось бы и здесь как никогда в пору. Ужас подступает с раскрытия занавеса, обнажающего свисающие с колосников до пола бесчисленные гробы и стоящего по центру белолицего Носферату — он, разинув рот, замер за спиной своей невесты. Ужас настигает в ожидании первых нот, вместо которых с болью артист испускает сдавленный хрип, подхваченный стоящим в ложах хором, — зал с обеих сторон заполняется не то тихим покашливанием, не то звуками сглатывания; и только побагровев от напряжения Носферату выдавит отчаянное «Аз!», потом «Буки!», и так до «Пси» и «Фиты». Хор в это время будет шептать о болезнях, по сцене волоком потащат застывших балерин, продефилирует трансвестит с ножами, а Алла Демидова произнесет в микрофон: «Звуков больше нет, богов нет, света нет! Времени нет больше».

Далее ассоциаций возникает миллион — здесь и булгаковский бал у сатаны, и кейджевское слушание слушания, и предметная манифестация Ай Вэйвэя, и процессуальность Анатолия Васильева, и философия Джармуша, мрак Ромео Кастеллуччи, секс Альмодовара, китч Линча… И всплывает все это столь же случайно, сколь закономерно. С одной стороны, либретто строится на системе мифов, где причудливым образом уживаются и первая леди загробного мира Персефона, и измученный своим бессмертием вампир Носферату, и оплакивающий умерший мир Корифей (собственно, Алла Демидова). Персефона приносится в жертву Носферату, то есть умерщвляется и сразу становится его женой (или наоборот). С другой стороны, понять все это из сценического действия, ровно как из музыки и стихов решительно невозможно; метод трансляции первоидеи подразумевает здесь предельно открытую модель восприятия. Что в нарочито зашифрованной латынью поэзии, что в «до-музыкальной» безмелодичной звуковой среде, что в статике мизансцен — нет и намека на нарратив, попытки что-то «сказать». Работа ведется на совсем другом уровне.

Композитор выстраивает партитуру на полярных контрастах — если хор поет, то на границах вокального диапазона: от неправдоподобного баса до чуть-ли не ультразвука, минуя удобные регистры. В поэзии Яламаса сталкиваются заупокойные молитвы с похабщиной, стенания с канцеляризмами. Опустевшее место между высоким и низким занимает визуальный ряд; как раз во всем умеренный — без ярких пятен, эффектов, но находящийся в постоянном движении. Движутся справа налево, из бытия в небытие, загадочно одержимые мужчины и женщины в вечернем, путающие время от времени свои руки с ногами. Этим движением можно было бы, например, проиллюстрировать теорию Хармса о времени, где настоящее есть ноль, несуществующая точка пересечения будущего с прошлым, и этот ноль нужен как раз для того, что бы создать хотя бы иллюзию существования времени и всего остального. Так вот стоящие почти неподвижно пятеро инфернальных солистов с Носферату по центру, похоже, никто иные как обитатели этого ноля.

И этим, в общем, объясняется их космичность. Персонаж по имени Три Грайи — почти не сдвинувшаяся с места за два часа Наталья Пшеничникова, чье сопрано томно преодолевает тихие и напряженные виражи Курляндского; а на лице не то страдание, не то восторг. Лысая кокетка Зеркало Трех Грай — Элени-Лидия Стамеллу, сидя на полу, с обворожительной улыбкой произносит названия лекарственных растений, как будто объявляя номинантов на Оскара. Персефона Софии Хилл пребывает в постоянном напряжении, Корифей Аллы Демидовой не прекращая скорбит, Носферату мается. Играющий его артист Тасос Димас всем сутулым и взъерошенным видом воплощает усталость, даром что сильный акцент мешает ему доступно сообщить зрителям о причинах такого своего состояния. Но это и не важно.

Есть ощущение, что произошло нечто действительно значительное. Не потому, что отрадно за последний бастион новой культуры в Перми после увольнения Марата Гельмана и закрытия «Текстуры». И не только оттого, что у нас наконец прогрессивная композиторская музыка, сохранив себе верность, явила на свет полнометражное произведение для оперной сцены; в какой-то момент уже казалось, что дальше одноразовых экспериментов «Опергруппы» дело не пойдет. Просто здесь все совпало — оркестровка дыхания по самостоятельным правилам Курляндского оказалась идеальной звуковой средой для герметичного метода Терзопулоса. При этом оба отталкивались от постапокалипсической поэзии Яламаса, безупречной словесной вариации того же, чем занимается Кунеллис. Перед спектаклем Курентзис предупредил зрителей, что это «слишком прогрессивный театр», и сообщил, что именно те, кто будет уходить из зала, — главная цель Пермской оперы. Дирижер предрек строптивой части публики примирение с современным искусством в обозримом будущем, и даже обозначил примерную дату: «Через четыре года». Может быть спокойствие и уверенность этих слов дали почувствовать значительность момента, то ли сделал свое дело бронебойный эффект возведения коллективного авторского пафоса в четвертую степень, или в самом деле сработал хитроумный механизм остановки времени. Так или иначе, «Носферату» — это настоящее, которое только что стало прошлым, каким-то образом преобразив будущее. И не только будущее зрителей, которые теперь думают про четыре года; не только Пермской оперы, труппа которой прошла серьезнейшую проверку на прочность. Главное происходит чуть менее заметно. Один мужчина, назвавшийся простым зрителем, на обсуждении довольно среднего спектакля французов Le Poeme Harmonique «Барочный карнавал» здесь же, на Дягилевском фестивале, сказал примерно следующее: «Я думал западная, буржуазная культура загнивает, а оказалось, наоборот». И теперь он с супругой собирается на авангардный балет «C(h)oeurs» Алана Плателя.