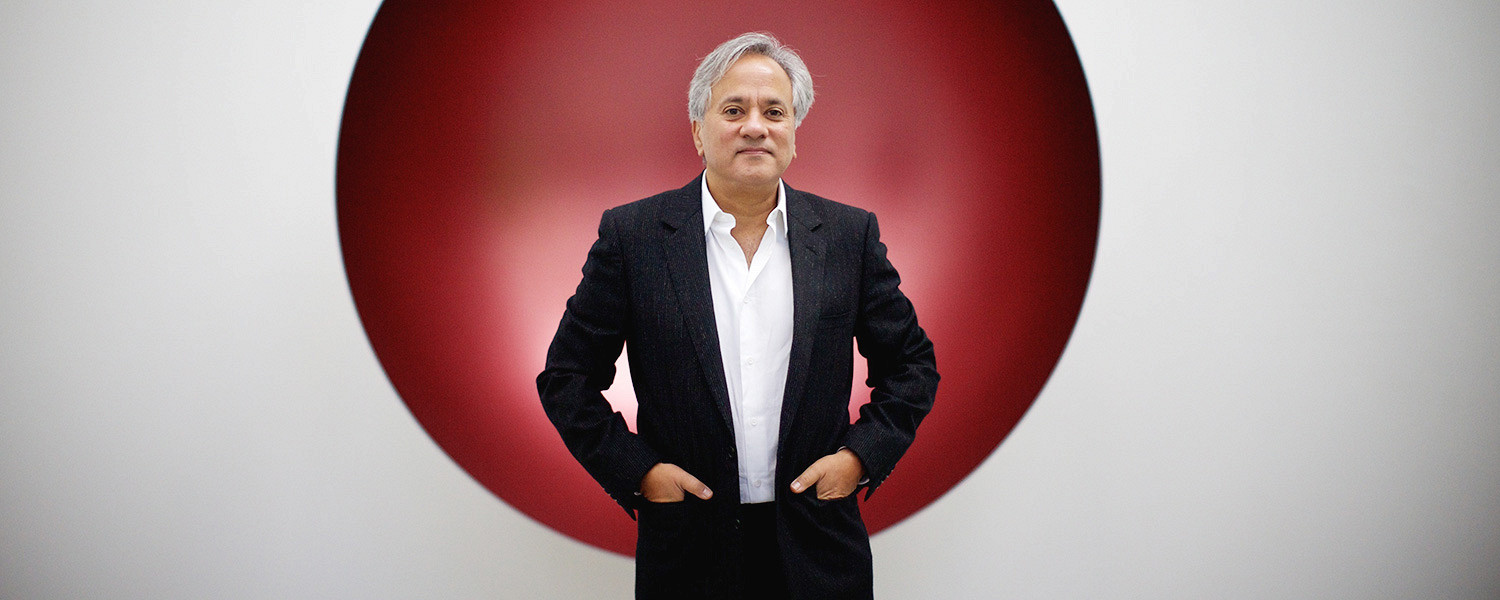

«Общество должно бороться за право художника быть идиотом»

В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка Аниша Капура. Он объяснил «Воздуху», почему красный оказывается темнее черного, чем Ай Вэйвэй похож на Солженицына, зачем вообще нужно искусство и как бороться с неуверенностью с помощью чашки чая.

- Первый вопрос — о названии. Почему вы решили назвать выставку в Москве «Моя алая родина»? Этот объект — центральный для выставки, он объединяет вместе все ваши интересы, связанные с темой тела и так далее?

- «Моя алая родина» — в некотором смысле центральный проект для всей моей работы. Здесь есть ключ к пониманию того, что я делаю, какие-то главные моменты. Цвет в принципе для меня очень важен, а алый интересен сам по себе: он как будто бы находится в промежуточном состоянии между другими цветами, между внутренним и внешним, во внутреннем пространстве нашего тела. Поэтому темно-красный цвет — удивительный феномен. В «Моей алой родине» можно увидеть интерес к этому удивительному пространству, которое расположилось между внутренним и внешним. Но здесь есть еще одна странная идея: мы несем свою родину внутри себя, родину как психологически сильную идею, связанную с политической проблематикой.

- Что вы имеете в виду, когда говорите о внутренней темноте, которую символизирует этот темно-красный, алый цвет?

- Удивительным образом из красного получается очень странный черный цвет. Черный на базе красного будет темнее, чем тот черный, который можно получить из черного. Это два совершенно разных темных оттенка. Черно-красный может нам казаться очень темным, потому что на некотором уровне мы видим себя в этом. Может быть, он нам кажется более опасным.

S-Curve, 2006

- Многие ваши объекты создавались специально под конкретное пространство — тот же Shooting into the Сorner, парк в Версале. Чувствуете ли вы несоответствие, когда ваши работы перевозят на сборные выставки и ставят в пространство, которое для этого не предназначено было первоначально? Или это неизбежно?

- Это реальность. Кроме того, объекты должны найти свою собственную жизнь. Если они чего-то стоят, то им нужно отправиться в мир и бороться самим за себя, отстаивать пространство. Где-то существовать им будет легче, где-то — сложнее, но такова жизнь. В любом случае эти условия невозможно изменить.

- Кстати, есть ли у вас райдер собственных работ? Пишете ли вы отдельный план того, как будете их перевозить и выставлять, —насколько вы скрупулезно относитесь к этому процессу?

- Все мои скульптуры — о пространстве, и, конечно, для меня невероятно важно, как они в нем расставлены. Но скажу еще раз: я действительно отпускаю свои объекты на свободу, даже не слежу за их путешествием по миру. У меня есть команда, которая помогает мне правильно инсталлировать работы.

- Тогда спрошу о команде. Как и проекты Ай Вэйвэя и Джеффа Кунса, ваши работы стали брендом, который воплощает в жизнь целая команда. Как строится ваш рабочий процесс в студии, сколько у вас ассистентов?

- Создание скульптуры — долгий процесс: оно занимает не дни, а месяцы. Со мной работают 25 человек, и параллельно мы занимаемся разными проектами. Не нужно думать о нас как о какой-то фабрике, моя студия — это прежде всего пространство для эксперимента, мы действительно большую часть времени пробуем то одно, то другое, пытаемся понять, что и как лучше будет работать.

Shelter, 2007

- Интересно как раз поговорить про этот процесс. Вы говорили что художественный замысел — удивительная вещь: никто изначально не создает работу, чтобы пугать или удивлять. В какой же момент становится понятно, какой будет ваша работа, с какими чувствами она будет играть?

- Я думаю, что замысел важен: у художника должны быть общая цель и направление, но смысл работы всегда возникает в процессе, он как будто бы рождается, обретает жизнь в какой-то момент. Художником тоже не рождаются: ты должен сам себя сделать художником. То же и со смыслом работы — неправильно делать работу только потому, что с ее помощью ты хочешь сказать что-то конкретное. Иначе получится плохое искусство. Смысл обязательно появится в работе в какой-то момент, нужно просто смотреть на нее внимательно — и слушать. И тогда все получится.

- Вы утверждаете, что ваши скульптуры становятся законченными только тогда, когда на них смотрит зритель, — поэтому и не нужно ничего объяснять, каждый увидит в ней собственные смыслы. А что вы сами видите, когда смотрите на свои работы, — в этот момент вы превращаетесь из скульптора в зрителя?

- Когда я смотрю на свои объекты, я нахожусь в дрейфующем пространстве: то вижу их в довольно интимном свете, думаю в этот момент о самом себе, то могу отстраниться и посмотреть на них отстраненно. Я действительно считаю, что объекты должны жить своей жизнью, вместо того чтобы быть привязанными ко мне. Конечно, они все равно связаны со мной: я часть их истории, на них трудно смотреть вне контекста других моих работ. Но я бы хотел, чтобы они жили собственной жизнью.

My Red Homeland, 2003

- Могли бы вы представить себе, когда только начинали заниматься скульптурой, что будете делать то, что делаете сейчас?

- Нет, совсем нет. Я думаю, мне очень повезло. Никто не рождается художником: все получают равные возможности, и кто-то использует их, чтобы учиться, менять мир. Есть так много удивительных вещей — например, масштаб. Это не просто физический размер работы, это что-то очень загадочное, о чем вы ничего не можете знать заранее. Эффект масштаба невозможно вообразить, вы сможете прочувствовать масштаб только тогда, когда будете с ним работать, когда у вас будет возможность сделать что-то большое. И эта возможность — лучший подарок, который только может получить художник.

- Как вы думаете, куда скульптура движется дальше? И согласитесь ли вы, если я скажу, что минималистское искусство сегодня всем надоело, превратилось даже немного в клише?

- Я не думаю, что дела обстоят так, — дело не в стиле. А минимализм я любил и буду любить всегда. Стиль не так важен: важна тайна, которую можно обнаружить в некоторых работах. Наш мир переполнен объектами, только посмотрите вокруг: предметов стало так много, и у всех есть имена, они просты и понятны. А искусство и скульптура — это возможность для того, чтобы появились сложные объекты. Чтобы мы спросили себя, что это за вещь, почему она здесь, что это значит? Хорошо, если есть предметы, которые с течением времени хранят в себе загадку, но их не так много. Музеи переполнены предметами искусства, но совсем немногие из них действительно содержат в себе эту тайну.

«Большое стекло», Марсель Дюшан

«Большое стекло», Марсель Дюшан

Какие, например?

- Я назову один объект, который считаю действительно загадочным, — это «Большое стекло» Марселя Дюшана. Именно «Большое стекло» делает его для меня великим художником. Это стекло с двумя рисунками, у него есть верхняя половина и нижняя. Когда смотришь на него, кажется, что все понятно. Вы можете услышать разные истории о нем — о холостяках и невестах и так далее, но при этом работа очень загадочна. И по-прежнему остается такой. Так мало предметов искусства все еще могут нас удивлять, поражать наше воображение. Так мало из них могут бороться с тем, чтобы обрести окончательный смысл. Но в этом — суть поэзии. Поэзия требует, чтобы мы выстроили вокруг объекта собственные смыслы.

- Правильно ли я понимаю, что скульптура для вас — что-то среднее между поэзией, архитектурой и театром?

- Да, я бы согласился с этим. Пространство и время играют центральную роль здесь, и оба эти измерения на самом деле большая загадка. Нам кажется, что мы знаем все о пространстве, в то же самое время мы не знаем многого: как соотносятся малое и большое, внутреннее и внешнее, свет и темнота. А пространство играет с этими параметрами очень любопытно. То же самое можно сказать и про время, другую величайшую тему искусства.

- Не кажется ли вам, что художникам сегодня нужно замедлиться, работать не так быстро? Галереи и ярмарки заставляют производить одни и те же работы, повторять самого себя — вместо того чтобы развиваться и идти дальше?

- Да, художественный рынок слишком сильно влияет на ситуацию сегодня. К этому факту нужно относиться осознанно. Главная опасность любого художника — избыточное производство. Хотя многие художники создавали так много работ, просто тысячи: подумайте про Пикассо, сколько у него было картин? Сегодня мы имеем дело с забавным феноменом: слишком большой спрос на ограниченное количество вещей. Нужно четко определить свою позицию в этих условиях, понять, как на тебя как художника влияет этот рынок.

My Body Your Body, 1993

- Как строится ваш день? Что вы читаете, едите на завтрак? Просыпаетесь и думаете, что сегодня нужно создать великое произведение искусства?

- Нет, обычно не так. Иногда я встаю и думаю: «Боже, как я устал». (Смеется.) Обычно я просыпаюсь и сразу же иду в студию. Ежедневная работа очень важна для меня, я живу этой практикой, не пропускаю ни одного дня. В студии все и происходит: я не могу лететь в самолете и при этом придумывать, что за проект я буду делать и как. Это обычно не работает. Студия — мое пространство для открытий и практики. Я живу очень размеренной жизнью, ношу одну и ту же одежду каждый день (у меня есть специальная форма для работы в студии). Ем одно и то же на завтрак и обед, занимаюсь скульптурой с полдесятого утра до семи вечера каждый день. Мой график очень структурирован. А еще я не могу работать ночью — пытался, но совсем не получается.

- Своим работам вы пытаетесь придать нерукотворный облик, хотя так или иначе как скульптор работаете руками. Думаете ли вы, что идеальные, а иногда даже стерильные поверхности, которые вы создаете, как-то отражают дух нашего времени?

- Объекты, созданные как будто бы без участия человеческих рук, — это, конечно, наследие минимализма и индустриального производства. Эти объекты больше не несут в себе историю о человеке, который их сделает. Дело в том, что мне как художнику нечего сказать. Я не готов делать громкие заявления, мне просто нечего сказать миру. Хотя я вижу большое пространство для исследования. И как раз этот принцип «без рук» позволяет мне работать с пространством за пределами самого себя, между мной и зрителем. Кому вообще есть дело до моей истории, до моей личной биографии? Трудно избавиться от этого полностью в своей работе, но иначе я бы работал только в собственном пространстве. А из этого не получится хорошего искусства.

- Извините, вы всегда говорите, что вам нечего сказать, но при этом вы поддерживаете Ай Вэйвэя в своих работах. Разве это не заявление?

- Конечно, заявление. Послушайте, на меня произвело очень сильное впечатление его заключение. Меня очень задело, что в мире существуют политические системы, которые могут ограничить свободу слова, возможности художника в исследовании. А я считаю это очень важным. Сначала я просто посвятил ему работу, а потом почувствовал, что его борьба была отчасти героической. Он был будто Солженицын в России — говорил о важности индивидуума, свободе слова, поэзии. Неважно, хорошо или плохо это удавалось. А потом он снял свое видео Gangnam Style. Я тогда был в Корее и в какой-то момент заметил, что оно просто исчезло: его запретили в интернете — и его нельзя было больше увидеть. Тогда я подумал, что сделаю такое же сам: это была довольно глупая идея, но многие люди присоединились ко мне, прислали свои материалы, и мы сделали единый проект в поддержку идеи свободы.

Dirty Corner, 2011

- Вы думаете, художник может на что-то повлиять?

- Я думаю, что художники так или иначе делают что-то глупое, совершенно бесполезное. Можно быть плохим врачом, но нести добро. А искусство… довольно идиотская штука. Но я думаю, что в этой дурацкой практике есть что-то невероятно ценное. Может быть, эти ценные моменты случаются редко, раз в несколько лет, но они учат всех нас, меняют всех нас. Поэтому нужно бороться за право художника быть идиотом общества. Я это говорю очень серьезно.

- Зачем? Для этих моментов идиотской правды?

- Ради этих моментов идиотской правды. Художники делают самые невообразимые, дурацкие вещи — и именно они открывают глаза на то, как на самом деле устроена жизнь человека. Это просто работает так.

- Что такое красота?

- О, это не то, что можно легко создать утром сразу после того, как проснешься. Это способность что-то почувствовать, что-то увидеть. Даже немного сложнее: способность почувствовать возможность красоты. Потому что если вы сможете распознать красоту, то и я смогу ее увидеть, нужно просто открыть глаза, не мешать себе смотреть на нее. Я думаю, весь секрет именно в этом — в способности видеть красоту. А красота, кстати, не должна быть красивой. И это очень забавная вещь для размышления.

- А что бы вам хотелось делать дальше? Вам хотелось бы сделать скульптуру, которая была бы больше «Левиафана»?

- Я был так сильно занят, а теперь очень боюсь, что вернусь в студию и не буду знать, что делать дальше. Неуверенность… я должен буду встретиться с ней лицом к лицу. Но в этом суть художественного процесса, иначе невозможно быть художником. Приходится быть очень хрупким. Это совсем не весело, но такова жизнь.

- Как вы справляетесь с этой неуверенностью?

- Мне тяжело. Иногда я сижу в студии и думаю, что же буду делать. Пью одну чашку чая, потом еще одну. (Смеется.) Ну что я еще могу делать в этом состоянии?

- Так вот откуда происходит все ваше искусство: из чашки чая.

- Именно так.

Теги

Интервью