Разговоры о медиа Филипп Бахтин и Филипп Дзядко

Бывший главный редактор русского Esquire и бывший главный редактор «Большого города» — о том, нужно ли СМИ обсуждать самих себя, и о том, чем российская журналистика отличается от американской.

|

|

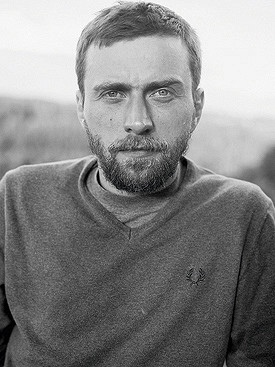

| Филипп Бахтин | Филипп Дзядко |

|

Выпускник ВГИКа. В начале 2000-х работал спортивным обозревателем, а потом заместителем главного редактора журнала «Афиша».

С 2003 по 2005 работал главным редактором журнала FHM. В 2005-м стал главным редактором русской версии журнала Esquire.

В 2011 году уволился из Independent Media и занялся организацией детского лагеря под Москвой на 15000 человек. Пока проект носит рабочее название «Страна детей». |

Выпускник историко-филологического факультета РГГУ. В начале 2000-х был редактором отдела культуры «Полит.ру». В середине 2000-х работал редактором в журнале Esquire. В 2007-м стал главным редактором журнала «Большой город».

С мая 2010-го ведет вместе с братьями программу «Дзядко 3» на телеканале «Дождь».

В мае 2012-го ушел из «Большого города» после конфликта с акционерами. |

Бахтин: Поскольку я не читаю газет и журналов, о нынешнем состоянии медиа я сужу по тому материалу, в изготовлении которого мы сейчас участвуем. Я очень люблю журнал «Афиша». Но вот зачем-то он присылает корреспондента и фотографа за 740 километров от Москвы в пионерский лагерь, где мы ходим в грязных сапогах, для того чтобы взять интервью у человека, которого уволили из журнала, и человека, который ушел из журнала, потому что видеть больше журналы не мог. Мне кажется, в последнее время происходит какой-то инцест интервьюируемых и интервьюеров. Маленькая самовлюбленная группа людей берет друг у друга интервью и печатает друг про друга журналы. Медиа стали похожи на девочку. У них есть два основных признака: первый — они очень некрасивые и неинтересные, а второй — им по определению нужно всем нравиться. Это очень утомительное сочетание. Ни одного журнала, ради которого стоило бы прибегать утром в киоск, нет.

Дзядко: Понимаешь, мы немножко в разных ситуациях. Ты в этой точке уже давно, а меня чувство освобождения от этого странного занятия еще до конца не накрыло. В «Большом городе» можно было рассказывать большому количеству незнакомых тебе людей самые разные истории. «Большой город» был построен как частный разговор с частным человеком. Компания е…анатов делает журнал, которому все издатели на протяжении 10 лет тщетно пытаются придумать полку в магазине и ни один не может эту полку найти — ее нет. Значит, ты работаешь с этим отсутствием полки — и можно использовать этот прекрасный недостаток на пользу неформатного издания с немаленьким тиражом. Как говорит наш товарищ, был такой случай. Помнишь, все обсуждали роль Сталина, фальсификацию истории и прочее? И какие-то прежде не подозревавшиеся в маразме люди вдруг стали говорить об эффективном менеджере и прочую лабуду. Я думал, как этот удивительный разрыв памяти преодолеть, как безусловной вещи вернуть ее безусловность, ну и тупо — как рассказать о том, кто такой этот живой и важный для всех Сталин? Можно напечатать 700 колонок Лошака, Рейтер или Сапрыкина, но когда ты просто листаешь слепые развороты с фамилиями людей, убитых в конкретный год, это выстреливает гораздо сильнее. Мы напечатали 10654 фамилии людей, расстрелянных с 10 января по 18 августа 1937 года только в Москве. Только имя, фамилия, род занятий. Это не имеет прямого отношения к журналистике, но это один из способов, которым сейчас нужно разговаривать с людьми.

Бахтин: Это было интересно, но длинно. Что больше всего тебя бесит?

Дзядко: То, что когда мы этот номер сделали, 50 человек сказали, что мы окончательно ох…ли, и стали спрашивать, зачем в бесплатном журнале печатать имена расстрелянных 70 лет назад людей. Впрочем, они были, конечно, правы. Были и другие, которым эта история понравилась. Но были еще третьи люди, о которых никто не подумал. Люди, голоса которых я никогда не услышу. Их все время выключают из этих разговоров про медиа и всей фейсбучной х…ни. Вот обычная советская очередь. В этой очереди очень разные люди. Но только трое из них напишут мемуары: один расскажет, какая плохая была советская власть, полтора — какими необыкновенно резиновыми были сапоги при советской власти. У остальных нет голоса, они ничего не рассказывают. И дальше условный Путин или условный Андропов говорит: «Да, вот есть такая кучка е…анатов, один процент, который читает OpenSpace, Look At Me и Esquire. И этот один процент все время говорит какую-то х…ню про советскую власть, про Путина. А есть большинство, которое ностальгирует и хочет возвращения в СССР». На самом деле — ни х…. Вы их просто не слышите и с ними не говорите.

Бахтин: Это разговор о шаблонах. На самом деле ведь не важно что, важно как. И вот с этим сейчас адский геморрой. Не только потому, что денег в СМИ не платят и талантливые люди туда не идут. Есть много отличных людей, допустим, в кино, которые не могут нащупать, как про все это разговаривать. Невозможно сделать книжку русскую. Как только ты пишешь, что твоего героя зовут Филипп Дзядко или Вася Иванов, начинается какая-то х…ня. У нас нет паттернов приятных, в которых можно существовать.

Дзядко: Мне не нравится эта мысль.

Бахтин: Все просто. Через пять часов вы поедете по дороге из Пскова в Москву — вот давайте снимем про это кино? Если мы будем снимать про то, как вы едете из Денвера в Алабаму, я это кино легко себе представляю. Есть шаблоны, понятные герои. А когда ты снимаешь про Россию — х… знает, кто эти люди и что у них в голове. Журналистика во многом дохнет из-за того, что все дико разные. В Америке есть классы. Если ты работаешь на Манхэттене в банке, про тебя понятно очень много. Когда ты говоришь: «Я работаю в Мособлбанке», ты непонятно кто. И поэтому, что бы ты ни рассказывал, ты правила игры создаешь заново. И это ад. После митинга на Сахарова мы пошли в ресторан компанией и решили провести выборы президента России. Взяли шапку и стали писать людей от балды. Так вот, разве что Яака Йоалы не было в этом списке. Мы все живем в разных мирах. И что бы ты ни делал, ты все время один.

Дзядко: Подписываюсь. В поезде Москва–Псков никто не знает, чего ждать от соседа по купе. Но есть 3–4 вещи, которые вас уравнивают, и это неожиданные вещи всегда. Например, фильм «Белорусский вокзал» — последний кадр, когда они все вместе поют песню, а ты рыдаешь. Ты можешь встретить в подворотне откинувшегося только что бандоса, и окажется, что он тоже под эту песню рыдает. Но больше у вас нет ничего общего. Ну Новый год, школьное унижение и водка. Это потому, что все связи порваны — и между социальными группами и между поколениями. Связей нет.

Бахтин: В нашей стране нет ничего. Нот не придумано. Какой-то ад и какофония. Один лепит из глины, другой из говна, третий из бетона, четвертый из палочек.

Дзядко: Я думал как раз о том, что если сейчас напечатать на обложке фотографию российского солдата, который держит на руках девочку из Чечни — реплику эсквайровской обложки шестидесятых годов, — ничего у тебя не получится… Не сработает это так, как работало раньше.

«Чтобы было искусство, должен быть конфликт. Я хочу выпить, моя жена ненавидит алкоголь — понятный конфликт. Дальше сюжет развивается легко и внятно. А у нас история такая. Я говорю: «Я хочу выпить». А жена отвечает: «А я собираю марки»

Бахтин: Потому что это будет неточно. Чтобы было искусство, должен быть конфликт. Чтобы был конфликт, нужны две противоборствующие стороны. Я хочу выпить, моя жена ненавидит алкоголь — понятный конфликт. Дальше сюжет развивается легко и внятно. А у нас история такая. Я говорю: «Я хочу выпить». А жена отвечает: «А я собираю марки». Есть здесь конфликт? Есть, конечно, только что, сука, с ним делать? Нет ни одного медиа, способного их объединить. Вот все эти увольнения, звенья гребаной цепи… Я никого не хочу обидеть, куча людей из уволенных — приятные, симпатичные и небездарные. Но не было среди них ни одного Хантера Томпсона. Когда Парфенов ушел с НТВ, это было важно, потому что он действительно был каким-то ориентиром. Если бы была сумасшедшая газета, которая говорила бы всю правду и ее накрыли медным тазом…

Дзядко: Ты говоришь о каких-то идеальных мирах. Я буду рад сумасшедшей газете, но для начала мне нравились именно те вещи, которые как раз и накрылись медным тазом, — OpenSpace, Citizen K. Я в отличие от тебя их как раз читал, и мне нравилось, как и что они мне рассказывали.

Бахтин: Ну это странная категория — «я их читал». Я тоже много что читал. Ни одно из этих изданий не было системообразующим. Да и из тех, что остались, никакое не является фундаментом, в котором увековечена правда жизни. Я пытаюсь сказать только одно. Вот мы сидим в «Камчатке», в детском лагере, и две недели не можем скачать текст Волобуева, из-за которого начался адский медиасрач. Потому что на самом деле нам неинтересно.

Дзядко: Да, неинтересно, но интересно, почему Крымск обсуждают два дня, а текст, который мы с тобой не можем или не хотим скачать, две недели. Но вообще есть медиа, которые по природе своей должны быть такими эталонными, институционализирующими, задающими правила и так далее. А должны быть такие, которые выбиваются из этого «медиа должны быть такими-то». И «Большой город», и Esquire не были и не являются образцовыми изданиями. Они были уникальными штуками, и в этом их бессмысленность или, наоборот, смысл существования. Мы последнее время делали «другой журнал», вещь, которая находится где-то посередине между традиционной журналистикой и акцией. У Ценципера, кажется, или у Борисова было прекрасное определение хорошего материала — там должна быть «невье…ятина». Так вот в 2012 году «невъе…ятину» нужно достигать разными способами.

Бахтин: Простой вопрос: назови мне репортаж, который все прочли и умерли.

Дзядко: Нет такого.

Бахтин: Или эссе, которое снесло башку всем. Когда Esquire в 60-х годах ставил убийцу вьетнамских детей на обложку, вся Америка действительно про это разговаривала. Половина страны кричала: «Ура! В жопе дыра, побежали завоевывать Вьетнам». А другая половина: «Вы убийцы! Вон из Вьетнама!» Журналисты попали в самый нерв того, что происходило. В России все устроено иначе. В чем прелесть американской журналистики? Это же литература по большому счету, это только по факту журналистика. Вот сколько у нас молодых ох…енных писателей? Которые бы не отвлеченное что-то писали, а про жизнь? Ноль. Ну хорошо, два с половиной. Откуда тогда они возьмутся в журналистике, куда люди в здравом уме не идут? Да, мы можем найти какую-то правду жизни и по-журналистски ее показать. Но только тогда, когда существуют материалы, за которых могут дать «Букера», можно говорить о журналистике. А мы говорим о чем-то для тысячи друзей, стараемся, как ковровые клоуны, рассказать им про увольнения в СМИ.

Дзядко: Мне ужасно нравится этот модный приговор — сайт или журнал «для своих». Крутые вы ребята, если у вас «свои» — это сотня тысяч или три сотни тысяч человек. О каких тысячах друзей вы все говорите? Если я печатаю материал, интересный моим друзьям, это означает журнал для друзей? Значит, мне надо напечатать материал о седьмом муже Киркорова или этапах старения бабочек-капустниц — материалы, для моих друзей неинтересные, — тогда, значит, я делаю медиа для всех? Чушь какая-то. Есть истории интересные и неинтересные. Разговор Ревзина с Капковым, если ты живешь в Москве и что-то про нее хочешь понять, интересен. История родившейся 90 лет назад старушки, полная кинематографических подробностей, интересна. Круто, что у меня «друзья» — десятки, сотни тысяч человек. Да — они все «свои», все «мои». Потому что мы с ними так разговариваем. Все. И еще: ты говоришь, что нет Хантеров Томпсонов, но забываешь при этом о журналистах, которым либо угрожали, либо вообще убивали за эту профессию.

Бахтин: Здесь есть противоречие. Мы понимаем, что то, что делают журналисты вроде Эстемировой или Политковской, даже близко не лежало рядом с журналистикой Тома Вулфа. Они святые в стране полностью глухих фарисеев: их правда никому не нужна. Публику, не сформулировавшую для себя базовые ценности гуманизма, можно пробрать только словом, сформулированным художественно.

Дзядко: Да, но вот есть Политковская, Эстемирова и Кашин. Двоих убили, а одного чуть не убили… А на самом деле еще сотни других людей, не менее или менее известных. И мы до сих пор не знаем ни х…, кто это сделал.

Бахтин: Я повторяю: главная проблема «Новой газеты» в том, что она не умеет свои истории продавать. Они кричат: «Ребята, его зарезали свиным ножом. Это же пи…дец!» И это действительно пи…дец. Только их никто не слышит.

Дзядко: Опять противоречие: если их за это убили, значит, кто-то все-таки услышал. И решил, что то, что они говорят, требует срочного вмешательства.

Бахтин: Их услышал дебил, который был виноват и понял, что его схватили за жопу. Но он услышал не потому, что это хорошая журналистика, а потому, что он испугался. Если бы Политковская была хорошим журналистом с точки зрения искусства, вся страна пришла бы к Рамзану Кадырову и сказала бы: парируйте, если можете.

Дзядко: Но ты сам говоришь, что нет единой страны, которая может прийти к Кадырову. Не говоря о том, что у Политковской была другая работа — она рассказывала истории.

Бахтин: Ты читал Тома Вулфа? Он объединил весь мир. Весь мир читал книжку про то, как американцы обосрались в войне с Россией за космос. А русские всех победили, но про это у нас нет ни одной книжки. Понимаешь? Проблема Политковской в чем? Не важно, про что ты пишешь: Кадыров — м…дак, американцы полетели на Луну, русские обыграли американцев в войне за космос. Показатель профессионализма один и тот же — читает тебя миллион людей в этой стране или не читает. Политковскую не читали.

«Журнал или медиа вообще — это такая комната, в которой сидят люди и что-то тебе рассказывают. Они могут кричать, шептать, плакать — все что угодно. И отличаются они прежде всего интонацией»

Дзядко: Важно, что мы ничего не понимаем про эту аудиторию. Про этот миллион человек. У меня была необычная аудитория — аудитория бесплатного издания, которое распространяется во множестве кафе с разной ценовой категорией. То есть это люди, которые обсуждают все на свете — от цвета машины до ипотеки. Не слишком большой разброс. И моей задачей было сказать: «Срочно обрати на нас внимание! Забудь про свою бордовую машину, отложи меню и загляни сюда!» Отсюда стали появляться текстовые обложки. Но смешно, когда говорят, что журнал — это совокупность текстов. Журнал или медиа вообще — это такая комната, в которой сидят люди и что-то тебе рассказывают. Они могут кричать, шептать, плакать — все что угодно. И отличаются они прежде всего интонацией. Поэтому, когда закрылся Citizen K, закрылась не библиотека хороших текстов — их при определенном умении можно собрать спокойно у себя на рабочем столе, как чебурек. А закрылся способ разговаривать и объединять людей через какие-то сообщения. «Большой город» показывал читателю, что он не один такой в этом е…нутом городе, есть некая компания людей, объединяющаяся в большой город. Такая кривая общность людей, которые примерно понимали, что им нравится и их возмущают какие-то похожие вещи. Это — об объединении и о налаживании связи. И нет в этом никакой миссии — только рассказывание историй. То громко, то смешно, то коротко, то подробно — как во время общего застолья. Такие вещи не сразу объединяют вокруг себя миллионы человек. Но кого-то объединяют. Только и знай, что столы приноси и усаживай новых.

Бахтин: Есть, наверное, еще одна причина, почему сейчас не получаются большие резонансные материалы. Когда в благополучном Нью-Йорке сидят миллионы вменяемых, симпатичных, крутых, талантливых, хорошо зарабатывающих людей и вдруг читают про какой-то трэшак, ужасную историю, которая произошла бог знает где, — им интересно, они этого не видят и не знают. А у нас ситуация другая. Мы снимаем фильм «Груз 200» и показываем его людям, которые живут в городе, в котором такое каждый день происходит. Они думают так: «Мы этот ад видим, зачем вы нам про него рассказываете?»

Дзядко: Сначала все узнали новость, а потом смотрят за тем, как газеты с этим выступят.

Бахтин: «Мы это знаем, но про это важно говорить». Только если мы это знаем, то уже нет интереса читать. Был у нас год, когда мы делали календарь милицейских преступлений. Я пытался провести конкурс на выдуманную новость, которая была бы более дикой, чем реальные. Оказалось, что невозможно. Ты пишешь, ну не знаю — «мент вые…ал козла, выколол ему глаза и пошел с ним в загс». Через две минуты приходило 64 новости, которые мы даже близко придумать были не в состоянии. То есть он вые…ал козла, отвел в загс, а его еще и в звании повысили.

Дзядко: Согласен. Я только не пойму, почему ты все время говоришь как будто про людей из своего фейсбука — «мы все знаем, мы все слышали». Вы все знаете, но кто-то не знает ничего. Ни-че-го. Убеди его узнать.

Бахтин: Я очень за это. Просто все время идут разговоры вроде: «Мы это не читаем, потому что мы и так это понимаем, но делать это нужно, потому что это правильно — об этом говорить». Это странная позиция. Так что и к «Большому городу», и к Esquire у меня только одна претензия. Они заявляют: «Мы говорим правду-матку, она вам не интересна, но это важная социальная миссия». Это немножко ерунда, потому что нужно сказать так, чтобы даже тот, кто знал, ох…ел. Я знаю, что воруют деньги, но когда Навальный рассказывает в деталях — с фамилиями, с портретами, с фотографиями табличек на дверях, — это очень круто.

Дзядко: Тебя накрывает от имен и количества фактов, которые приводит Навальный. Но проблема современных медиа в том, что те, кто про это разговаривает, исходят именно из презумпции «мы все знаем, вы нам танцуйте, мы оценим».

Бахтин: Есть такая тонкая вещь: сначала возникает то, что должно быть, а не то, что востребовано. Вот в кафе, где мы сейчас сидим, есть сортир для инвалидов — при этом свет в этом сортире инвалид включить никогда не сможет. Но сортир есть — потому что так надо. Возник он здесь не потому, что толпы инвалидов ломились в этот пивной бар и говорили: «Мы поссать не можем». А потому что какой-то чиновник сказал: «У вас должно быть место для инвалидов». Уверен на сто процентов, что у них пандуса даже нет. То же самое с журналом Esquire. У вас же есть Armani, у вас есть ЦУМ, есть ГУМ, рекламодатели есть, покупают штаны? Покупают больше, чем в Италии. Зашибись — значит, должен быть Esquire. Сработало? Сработало. Деньги текут. Хоть такой номер делай, хоть сякой. Стой с протестными плакатами, а на соседней странице будет реклама Gucci. Любой человек здравомыслящий открывает журнал, видит это и говорит: это вообще, бл…дь, что? Кому это нужно?! Но это возникает просто потому, что должно быть! А победит то, что действительно нужно людям. Была большая компания людей, которые не хотели жить в сраной Москве, а хотели жить в заповедном мире своих грез, состоящем из ох…енных клубов, ресторанов и выставок. Так возник журнал «Афиша» — он на пятерочку. Все остальное ни о чем. И поэтому люди валят из журналистики. Очень быстро виден потолок. Я понимаю, какое количество лайков может собрать письмо редактора в журнале Esquire, и пару раз собирал такое количество лайков. Это все бессмысленно. Все поменялось вдрызг. И совершенно непонятно, как в этой ситуации существовать. Есть люди, которые покупают журналы, потому что им хочется быть лучше, смешнее и вообще им интересно в сортире посидеть и почитать. Нужен им журнал Maxim? Нужен им журнал Esquire? Это большой вопрос. Если смотреть правде в глаза, я не хипстер, я не покупаю кроссовки, потому что Look At Me написал, что они хорошие. Но в смысле честности эти ребята мне страшно нравятся. Взяли и напечатали голых баб в трусах — просто потому, что им нравятся бабы в трусах. Вот Марианна, она живет в Париже, учится в архитектурном институте, и она сняла рубашку для нашего издания. Да зае…ись! Я, в принципе, если бы поехал в Париж, конечно, у Марианны бы тусовался недельку-другую. Это честно! А если ты честный, у тебя все получится. И еще есть важнейший критерий хорошего журнала, его сформулировал мой бывший заместитель по журналу FHM Ким Николаевич Белов. Он сказал так: если я почитал журнал, и ноги у меня в сортире затекли, это хороший журнал, меня подзацепило. А если нет — ну тогда сами понимаете. В лучших своих проявлениях российская журналистика — это люди, которые получали зарплату за акционизм. Им очень нравилось, что им платят каждый месяц, у них есть карточка, есть страховка, офис, компьютер, свободный режим работы и при этом они занимаются полной х…ней. Ни в одной стране мира такого нет, потому что там есть брендбук толщиной с «Войну и мир».

Дзядко: А я думаю, что все немножко по-другому. Марианну в трусах ты с помощью «Яндекса» в любой момент найдешь и обсудишь с ней «Войну и мир». А вещь «ненужная», которую как-то и продуктом неудобно называть, о которой, пока она не появилась, ты и не думал, а как появилась, стала твоей необходимостью — такие вещи интересно делать и интересно потреблять. Вот как Citizen K — журнал со сложной архитектурой и сообщением. А страховке и карточке любой будет рад, почему его за это надо осуждать, если он работает, я не понимаю — когда на работу людей берешь, не к неизвестной Марианне в трусах в Париж едешь, а проходишь разные стадии знакомства и договариваешься. А вообще все будет в порядке. Сейчас все, кто только может, пишут колонки, а истории рассказывать тем или иным способом, репортажи писать или расследования времени нет. Но это ненадолго, сейчас все изменится, будет прорыв — с нами или без. Вот именно сейчас в этот гребаный момент должны быть медиа, объединяющие людей и очень четкие при этом, про факт и про четкий разговор. Не такой, как наш. И вообще не про медиа. Ну ты понял.