— Какая у вас погода?

— Сегодня дождь, но летом в Нью-Йорке всегда жарко. Вчера вот была ужасная, ужасная жара. Но я беру велосипед, выхожу, делаю круг по Сентрал-парку, возвращаюсь домой и продолжаю работать.

— Вам это помогает переживать самоизоляцию?

— Ну да, мы все в той или иной степени в заточении. По мне это даже хорошо: меня ничто не отвлекает, и я могу работать по много часов подряд.

— Вы легко отвлекаетесь?

— Да, очень легко. И мне нравится отвлекаться. Понимаете, писательство — дело одинокое, и, когда приходит письмо от друга, хочется остановиться, ответить на него. Или поболтать, если тебе звонят, — недолго, конечно. Это всегда приятно.

— А вы вообще, наверное, летний человек?

— Я пишу о лете, и мне нравится писать о лете. Но когда я был маленьким, мама заставляла меня каждое утро ходить на пляж. А от солнца у меня болела голова — и к вечеру я уже плохо себя чувствовал. Так что мне всегда нравилось сидеть дома. Сейчас, живя в Нью-Йорке, я часто думаю о лете, особенно в Италии — но в основном мне нравится проводить время внутри, а не снаружи.

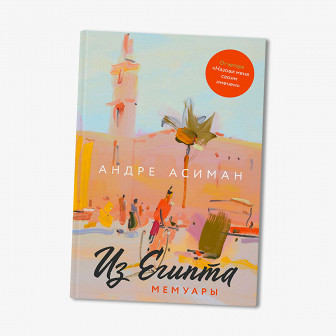

— Можете рассказать, как вы писали «Из Египта»? Я верно понимаю, что в основу легли разговоры с родственниками, их дневники, письма?

— Вообще-то нет. Я люблю говорить, что мне нравятся слухи, пересуды. Они не всегда исторически верны, но это то, что люди испытывают или думают, что испытывают. Обычно в них есть немного злобы, немного юмора, немного печали — все перемешано. В настоящем историческом повествовании всего этого нет — только то, что подтверждено и подкреплено доказательствами.

Я начал с того, что помнил, и того, о чем слышал от людей, когда рос. В моей семье всегда обожали истории обо всяких происшествиях, о том, как тот-то с тем-то поссорились и ненавидели друг друга в течение 80 лет. Я это обожал. Вы вот улыбаетесь — это и правда смешно. Но в то же время есть и другая сторона, всегда чуть грустная.

— Вот эта ироничность действительно вам и вашей прозе очень свойственна. При этом ваши романы обычно хвалят за искренность. И мне это кажется интересным: ведь люди обычно используют иронию, как раз чтобы замаскировать искренность. Что вы об этом думаете?

— Мой главный учитель, вы, наверное, знаете, — Марсель Пруст. А он в юности был очень элегичным писателем, очень печальным, тоскующим и меланхоличным. И я думаю, он стал великим писателем, когда научился начинать предложение или абзац со страдания — а заканчивать с юмором. На самом деле Марсель Пруст — ужасно смешной писатель. Он использует иронию, чтобы замаскировать горе — но не спрятать его. Он просто позволяет горю появиться где‑то еще, в другом контексте, под другим углом. Думаю, это и есть черта гения — я про него, не про себя. (Улыбается.) А использую иронию, потому что хочу не замаскировать, а подчеркнуть чувство, но не хочу делать это в сентиментальной манере. Я иронизирую, чтобы вы подумали: «Вроде он не сентиментален, но чего ж я тогда плачу?»

— Неужели вы не сентиментальны?

— Не думаю. А если в моих книгах и есть сентиментальность, то в ней много слоев. Один из этих слоев — шутовство. Я научился ему у оперы-буффа, где всегда много шуток. В финале книги «Назови меня своим именем», к примеру, люди всегда плачут, и я это понимаю — но в то же время это смешная книга, в ней много шуток, глупостей, дуракаваляния. Так что я все смешиваю — такой уж я человек. Я могу очень искренне разговаривать с вами, даже всплакнуть — и одновременно подтрунивать над самим собой; и все это существует одновременно, одно дополняет другое.

— Вы как раз недавно написали предисловие к переизданию «Жюстины» Лоренса Даррелла, еще одной книги об Александрии. В этом романе Бальтазар рассказывает про своего друга-поэта и его «утонченное балансирование между иронией и нежностью». К вам, наверное, тоже можно отнести такое определение?

— Наверное, его можно отнести ко многим, многим хорошим писателям. Лоренс Даррелл, например, — очень хороший писатель. Мы все, люди, страдаем — тут нет сомнений. Так вот, мы все страдаем и понимаем страдания — но художник не может просто зафиксировать страдание в чистом виде, мы должны замаскировать его, культивировать, как я люблю говорить. [Немецкий литературный критик и теоретик искусства] Готхольд Лессинг в «Лаокооне» писал, что нельзя увидеть страдание, его нужно остановить. Иначе оно становится некрасивым, неряшливым, меланхоличным, глупым. И я думаю, что русские писатели — лучшие мастера в этом. Один из моих любимых романов — «Обломов», это единственная книга, над которой я плакал, потому что к концу мое сердце было разбито. Тургенев, которого я обожаю, — очень сентиментальный писатель, но в то же время он не упивается грустью.

— Это очень интересный выбор книг. И Тургенева, и Гончарова в России проходят в школе, но как будто бы не слишком ценят — особенно по сравнению с Толстым, Достоевским или Пушкиным. У меня есть ощущение, что в Европе их ценят едва ли не больше, чем на родине.

— Ну с Тургеневым просто, он ведь очень французский писатель. Он жил во Франции, жил в Италии — так что понял западную культуру. А вот про Гончарова я мало что знаю. Знаю, что у него есть еще одна книга, которую я так и не прочитал. (Смеется.) Но я думаю, что никто больше не мог написать «Обломова». Человек, который не двигается, — это ведь очень современная идея, и при этом ее никто не понимает. Но в этом нет ничего удивительного. Мне говорили, что в России люди обожают сэра Вальтера Скотта — а здесь, в Америке или в Англии, никто его не читает. Так что бывает и так.

Мне жаль говорить это, но я не читал русских книг, выходивших за последние 15 лет.

— Ну ничего страшного.

— Да нет, это нехорошо, ведь есть потрясающие книги. Я недавно прочитал одну — про пьяного парня. Короткая книга, забыл название…

— Неужели «Москва — Петушки»?

— Да, точно! Эта книга мне очень понравилась. Она напомнила мне американский роман, который больше не читают в Америке, — «Последний поворот на Бруклин» (дебютный роман Хьюберта Селби, автора «Реквием по мечте», принесший автору скандальную известность: он затрагивал ряд табуированных в то время тем, включая употребление наркотиков, уличную преступность, домашнее насилие и гомосексуальность. В экранизации романа сыграл одну из своих первых ролей Сэм Рокуэлл. — Прим. ред.). Одна русская женщина в Иерусалиме посоветовала мне прочитать «Москва — Петушки», и я ее очень полюбил. Она очень необычная.

Вы, наверное, слышали в других моих интервью, что я очень мало читаю современной литературы. Да и вкус у меня ужасный. (Смеется.) Но в книгах мне нравится разговор о вечном, не о том, что связано с текущим моментом. Я был заворожен этой книгой.

— Говоря о вечности: вы как‑то упомянули, что вы человек культуры XIX века. Можете объяснить это?

— Ну я немного шутил, я, конечно, не человек XIX века. На меня очень повлиял XIX век, потому что я прочитал, наверное, все великие книги этого столетия. Тем не менее во многих смыслах я — хотя и втайне — постмодернист. Люди этого не замечают, потому что я пишу очень элегантные старомодные предложения, редко использую нецензурную лексику — но в то же время я пишу о том, что происходит не в сердце, а в печенке, животе, ниже пояса. Но у меня такая манера письма, что вы можете подумать: «О, это старомодный писатель». А я не такой.

— Вы так говорите об этом, будто для вас это своего рода игра.

— Вовсе нет. Глядите, иногда я пишу, допустим, абзац и чувствую, что он не говорит то, что должен говорить. Я не знаю, о чем он должен говорить — но вижу, что что‑то не так. Дело не в том, что у меня есть четкое видение того, что я хочу сказать, и я переношу его на бумагу, дело в том, что текст приходит вместе с видением. Иногда я провожу над одним предложением весь день — потому что хочу донести что‑то неосознанно, но понимаю, пока правлю предложение. Я ищу идеальную формулировку того, что имеет для меня значение. Если не имеет, то я и писать об этом не буду.

Когда я писал сцену с персиком в «Назови меня своим именем», я думал, что редактор скажет мне: «Андре, это нехорошо, вырежи-ка эту сцену». И я бы вырезал! Но он сказал: «Нет, ты должен ее оставить». Когда я работал над этой сценой, я сдвигал и сдвигал границу, чтобы понять, как далеко я могу зайти. Я не знал, что я хотел сказать, — но обнаружил по пути. Так же я и сейчас с вами говорю: я не знаю, что хочу сказать, а узнаю по ходу разговора.

— А как вы относитесь к тому, что сцена с персиком стала самой известной сценой в фильме и романе?

— Не могу даже сказать, сколько раз люди приходили на встречи со мной и приносили мне персики. С этим ничего не поделаешь! Это как на любое мероприятие, связанное с Марселем Прустом, люди приносят мадленки.

— Я даже слышал, что есть саундтрек к фильму, который выпустили на виниле с запахом персика.

— Да, я знаю. У меня такого нет — я его не купил, а стоило бы, потому что тираж уже разошелся. Но я не коллекционирую все, что связано с «Назови меня своим именем», — люди и так мне слишком много всего дарят.

— Кстати, запах ведь очень важен для вас и в «Имени», и в «Из Египта»; и сборник эссе «Алиби» открывается эссе про ароматы. Можете рассказать, какие у вас отношения с запахами?

— Мне кажется, эти отношения начались, когда я мальчишкой мог учуять запах — и немедленно вспомнить, о чем‑то. Однажды, когда мне было 17 или 18, мы с отцом гуляли по Парижу, и вдруг я сказал: «Я чувствую запах нашего дома, когда мне было два года».

В общем, у меня очень яркое обоняние — но этому нужно учиться. И многому меня научила моя мама. Вы, наверное, знаете это из книги, что она была глухой — и, как мне кажется, компенсировала это очень живым чувством обоняния. Если я баловался дома с огнем или если обрызгал кошку ее лаком для волос — она тут же это понимала. Иногда она ходила со мной покупать духи и спрашивала: «Что ты думаешь об этом? А об этом?» Так я узнал, насколько важны запахи.

У меня на полке миллион флаконов с духами. Я ими не пользуюсь — но это для меня как музеи, они все — часть моей жизни. Я собираю все духи, которые мне запоминаются, потому что каждый из них — это момент моей жизни.

— Сейчас вы живете в Нью-Йорке — чем он пахнет?

— Разные районы по-разному. Мой любимый аромат вот какой: вы идете по Уолл-стрит, а это сплошь небоскребы, сплошной холод, сталь и бизнес. И вдруг из маленького магазина доносится запах жареного бекона — боже мой! Этот город, иногда почти бесчеловечный, в то же время может порождать запах яиц и бекона. И мне нравится это сочетание.

В Нью-Йорке много ароматов: ты идешь и чуешь запах фалафеля, через два шага — пиццу. Здесь много разных национальностей, и у каждой этнической группы свой запах.

— А вы ведь сами считаете себя нью-йоркцем. Что делает вас, человека родившегося в другой стороне, нью-йоркцем?

— Большинство жителей Нью-Йорка, если подумать, что все, кого я здесь знаю, не родились в Нью-Йорке. Они приехали из других мест. Другими словами, Нью-Йорк — город для иностранцев в первом поколении или хотя бы в третьем. Мне нравится, что в Нью-Йорке нет ничего постоянного, ничто не останется здесь навсегда. В Нью-Йорке все временно: мы все цепляемся за вещи, которые исчезнут, и нам это известно. Если ты родился в Риме, ты — часть римской истории, а здесь столько культур, столько национальностей — и мне это по нраву.

— Давайте вернемся на минутку к «Из Египта». Когда вы написали эту книгу, вы стали лучше понимать своих родителей или бабушек с дедушками?

— Нет-нет. Я просто рассказал о них то, что я знал или помнил. Мои бабушки и дедушки к тому времени уже умерли, но я очень хорошо помнил их. Мой дедушка умер, когда мне было два года и пара недель — но я помнил даже его, и еще я помнил, что люди говорили о нем. Один из лучших комплиментов, которые я когда‑либо получал как писатель, — это когда одна из моих теток спросила: «Как тебе удалось так точно описать своего дедушку, когда ты едва знал его?» Я ответил, что вдохновился услышанными историями и реконструировал его характер в меру своих способностей.

— Это, наверное, тот случай, когда в вымысле может быть больше правды, чем в фактах?

— Я думаю, что исторические факты хороши для историков. Помните, как Аристотель говорит в «Поэтике», что историки рассказывают о происшедшем, а поэты — о том, что могло бы произойти? Если подумать, все мы существуем в сослагательном измерении. Нас не интересует изъявительное наклонение. Думаю, что авторы, которые пишут о фактах, — это просто журналисты.

— Я хотел бы задать вопрос, который не касается ни вас, ни ваших книг, но, мне кажется, мог бы вас заинтересовать. В Конституцию России совсем недавно были внесены поправки — одна из них определяет брак как союз мужчины и женщины, тем самым оставляя за бортом гомосексуальные пары, которым и так живется не очень комфортно. Как вы относитесь к тому, когда люди пытаются втиснуть человеческие отношения в строгие гетеросексуальные или какие‑то другие рамки?

— Я думаю, что это устаревшее, антиисторическое решение. Это глупо и жестоко.

Посмотрите на Индию — это очень консервативная страна, но они легализовали гомосексуальные браки. Почему с Россией такое случилось — я не знаю.

— Вы оптимист?

— Это сложный вопрос. Я обычно говорю, что я тайный оптимист: притворяюсь пессимистом, но в глубине души оптимистичен. В моей жизни было много плохих событий, но в итоге всегда все было к лучшему.

— Как оптимист, хоть и тайный, скажите: мы сейчас в середине поразительно тяжелого года; как вы думаете, в будущем нас ждет что‑то хорошее?

— Ну в конце концов мы из всего этого выберемся, это не будет продолжаться вечно. Но некоторых из нас не станет из‑за вируса — может, и меня. Так что да, я думаю, мы преодолеем это, но в то же время некоторые люди умрут. И мне это не нравится. Я думаю, что смерть — это величайшее оскорбление для человечества.

— Вы говорите об этом очень спокойным голосом.

— Я не нарочно, просто так уж я разговариваю. Люди паникуют из‑за стольких вещей. Иногда я подражаю им, потому что думаю: «Ух, кажется, самое время поддаться панике». А потом понимаю, что не поддаюсь. Есть во мне что‑то такое — может, это глупость, может, я не вижу вещи такими, какие они есть. Но такой уж я человек, я не могу это исправить.