Госфильмофонд Как хранится самая большая в мире коллекция русского кино

Недалеко от Москвы находится Госфильмофонд — город кино, 19 складов, где хранятся оригиналы «Броненосца Потемкина» и всего русского и советского кино. «Афиша» попыталась выяснить, как там все устроено.

Окруженный с разных сторон березовым лесом, бетонной дорогой и железнодорожными путями, поселок Белые Столбы ничем не отличается от сотен себе подобных: пара кирпичных домов, сельский магазин, частный сектор с избушками, кирпичный завод и бесконечные склады. То, что Москва находится всего в пятидесяти километрах, можно понять разве что по бесконечным ремонтным работам, которые в хаотичном порядке устроены даже на проселочных дорогах. Здесь совсем тихо. Очень мало людей. За пропускным пунктом в главный киноархив страны на двух деревьях красуется вывеска «Госфильмофонд России. Особо ценный объект культурного наследия народов Российской Федерации».

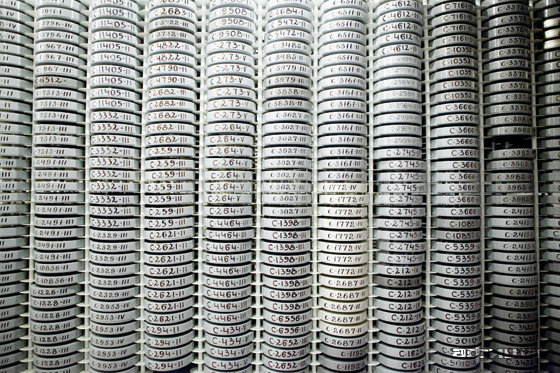

Первые фильмы начали собирать здесь в конце 30-х. По легенде было так: Сталин очень любил фильм «Чапаев», смотрел его 37 раз и был крайне удивлен, когда пленка начала портиться. За 80 лет Госфильмофонд вырос в город. «Для хранения пленки очень важен чистый воздух. В советское время был закон, запрещающий самолетам летать над территорией Госфильмофонда», — рассказывает Татьяна Кухтина. Мы идем по березовой роще к старым складским помещениям, с которых все начиналось. Татьяна Игнатьевна работает в Белых Столбах восьмой год, по местным меркам — это новичок. Люди проводят здесь большую часть жизни: двадцать пять лет, тридцать. Кухтина заведует всеми складами и знает историю каждой местной кочки. Она закончила институт киноинженеров и проходила стажировку на «Мосфильме», когда Тарковский начинал снимать «Солярис» («Кто же знал тогда, что он станет таким великим!»). Мы заходим в пункт приема копий. В небольшой комнате среди сотен круглых жестяных коробок сидит женщина в синем халате и присваивает роликам порядковые номера. Каждый ролик — 10 минут экранного времени. Одна копия фильма — от 7 до 10 таких круглых коробок. В этой комнате и на этих складах кино существует физически. От этого возникает странное чувство — как будто после долгих лет разглядывания фотографии увидел наконец живого человека.

«Достаете водку из холодильника, и она покрывается каплями. Только для водки — это кайф. А для пленки — смерть»

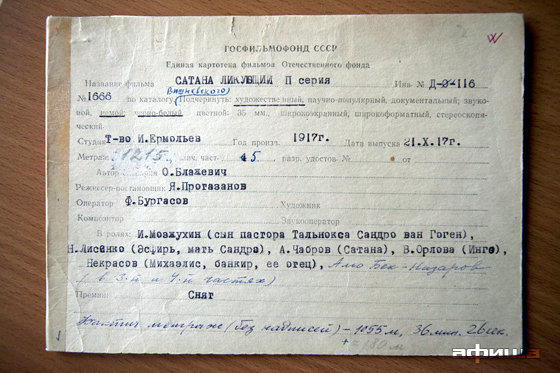

С советского времени каждый режиссер, снимающий фильм в СССР, должен отправлять набор материалов в Госфильмофонд. Набор — это много, почти полкомнаты: негатив, позитив, контратип (главная копия с позитива, с которой потом и работают, пытаясь сохранять позитив для истории), полную фонограмму шумов. Раньше только после предоставления материалов в Госфильмофонд фильм получал прокатное удостоверение. Нет копий — нет проката. В 30-е для каждого фильма был отдельный шкафчик — что-то вроде сейфа, в разных отделениях которого хранились материалы. Кухтина говорит, что специальные условия хранения поначалу никого не волновали. Уже потом, когда появились первые складские помещения, пленку начали хранить как следует. Сейчас в Госфильмофонде почти миллион роликов — железные коробки, погруженные в вечный холод. «Температура не должна подниматься выше 10 градусов. Хуже всего для пленки — резкий перепад температуры. Я для наглядности всегда привожу пример с водкой. Достаете водку из холодильника, и она покрывается каплями. Только для водки — это кайф. А для пленки — смерть», — мы с Кухтиной заходим в барак, где 60 лет хранятся дореволюционные и советские фильмы. Это прямоугольное здание больше всего напоминает тюрьму: отдельные камеры, у каждой массивная железная дверь, никаких окон и пронизывающий холод. Я была в пермских гулаговских бараках, вот там было примерно так же.

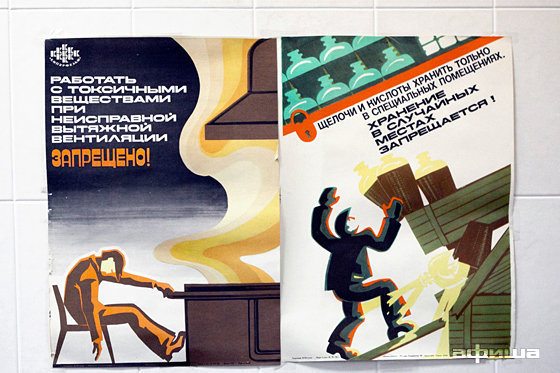

На входной двери висит плакат, запрещающий курить. Старая пленка на нитрооснове — это горючее. Ее здесь называют сухой атомной бомбой, и на территории есть собственная пожарная часть. «Прежде чем войти в помещение, включаешь свет, — рассказывает Кухтина, — а только потом открываешь хранилище. Если искра при зажигании вспыхнет или что-то произойдет, то дверь останется закрыта, и человек не пострадает». В каждой железной комнате, где хранятся копии, делали деревянный люк в потолке, чтобы взрывная волна уходила наверх, а не разрушала соседние помещения. На горючих пленках оставили только три склада самых ценных негативов: «Ну как можно уничтожить оригинал «Броненосца «Потемкина», пусть даже и горючий?»

На улице люди спешат на обед. В Госфильмофонде работают около 500 человек, но даже в обеденный перерыв возникает ощущение, что все либо только что ушли с работы, либо вот-вот придут. Присутствие человека вроде бы и чувствуется, но самих людей почти не видно. Женщина на лужайке собирает землянику, мужчина во дворе настоятельно просит его не снимать, рабочие ковыряются с забором. Пожилой мужчина в очках с толстой оправой медленно куда-то бредет. Пленки здесь явно больше, чем людей. Сотрудники рассказывают, что здесь всегда было тихо. Сюда забредали дикие лисы, под деревьями росли белые грибы. Пару раз появлялся кабан. И даже в самые страшные советские годы казалось, что здесь ничего произойти не может. Только не здесь.

«Понимаете, я с самого детства очень не любил советскую власть», — говорит пожилой мужчина с бородой. Его зовут Владимир Дмитриев, и он работает в Белых Столбах больше пятидесяти лет — во время учебы на киноведческом факультете ВГИКа попал сюда на практику. «Здесь было свободно, спокойно и далеко от Москвы. Никому мы не были нужны. У нас никогда не было цензуры. Можно было все», — рассказывает Дмитриев. Он пришел сюда младшим научным сотрудником, потом стал начальником отдела, дальше — заместителем директора фонда. На Дмитриеве очки, аккуратный, но простой костюм. Коллеги рассказывают, что нынешняя коллекция — по большей части его заслуга. Его идеей было отказаться от селекционного отбора и собирать все фильмы без исключения. «У нас ведь все считают, что они имеют право судить. Раньше партийные органы были — они судили. Теперь все подряд. Что меня возмущает в истории с девушками, которые прыгали в храме Христа Спасителя: почему все считают, что Создателю это не понравится? Откуда они знают? А может быть, Богу было бы интересно! Так что мы просто хотим сохранять — это наш принцип».

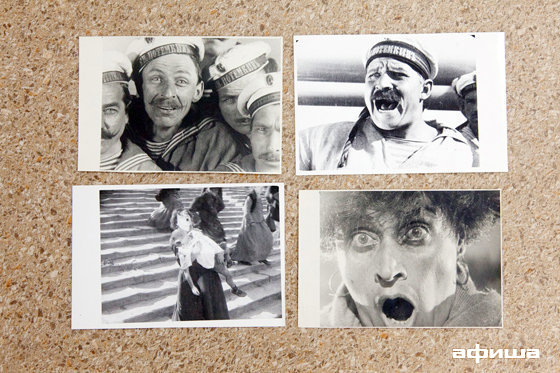

Когда началась война, в Белых Столбах уже была какая-то коллекция. Сталин приказал вывезти копии в разные города. В середине сороковых был объявлен всесоюзный розыск фильмов. Иногда их удавалось вернуть целиком, иногда только несколько частей. Работа научного отдела тогда и началась: для начала нужно было разобраться хотя бы в том, в какой коробке лежит часть какого фильма. Позже солдаты привезли в Госфильмофонд трофейную немецкую хронику и немецкое кино. Когда Дмитриев был еще практикантом, на одном из партийных собраний всерьез ставили вопрос об уничтожении вражеских материалов. Спасло только то, что Ромм начал снимать «Обыкновенный фашизм», на 80 процентов состоящий из этой самой хроники.

Белые Столбы действительно были не совсем Советским Союзом. Когда во всей остальной стране клеймили вольнодумцев, здесь можно было посмотреть их фильмы. «Среди запрещенных фильмов были очень плохие, — вспоминает Владимир Юрьевич, — я часто вообще не мог понять, почему их запретили. Впрочем, я помню историю: как-то выпускалась серия документальных фильмов «Советский Туркменистан», «Советская Молдавия», «Советская Грузия». И цензоры их смотрели по десять раз, пытаясь угадать, что наверху может не понравиться. Косо висящий портрет или просто обстановка в комнате». Часто фильмы отправляли на полку, чтобы избавить себя от лишних хлопот. После перестройки, когда цензуру отменили, началась новая исследовательская работа: сотрудники архива пытались вернуть фильмы к авторскому варианту. Приходилось поднимать монтажные листы, искать вырезанные сцены в заграничных архивах и иногда почти полностью перемонтировать материал. Так, например, по частям собрали фильм о восстании декабристов — «СВД» Григория Козинцева и Леонида Трауберга. «Трауберг его даже успел посмотреть, правда, сам уже не помнил, в каком порядке там что шло», — говорит Дмитриев.

«В молодости я любила кино, а сейчас как-то некогда»

«Вот сейчас перерыв, а через час будет такой запах, что мы зайти не сможем», — в небольшой комнате стоят машины, похожие на пришельцев. Сквозь большие колбы с водой бежит пленка. За столами сидят женщины средних лет, на катушках перед ними растянута пленка, бритвами и кисточками они чистят поверхность, что-то подклеивают и выравнивают. В комнате душно и влажно, пахнет химией. Это реставрационные мастерские. В Белых Столбах есть комиссия, которая изучает пленки в архивах и по каждой делает заключение, в каком состоянии копия, какие есть повреждения. Дальше с паспортом пленка попадает сюда, для начала на стол ручной реставрации, где с нее счищают липкую ленту, чинят перфорацию и просечки, а затем отправляют в машину. Пленка размокает в специальном растворе, дальше полируется замшевыми щетками — именно в этот момент исчезают незначительные царапины, сохнет и накручивается обратно на бобину. Есть еще один аппарат, который реставрирует не эмульсию, а основу пленки, и еще один, который убирает погрешности с помощью ультразвука. Начальник реставрационной мастерской Надежда Алексеевна говорит, что к запаху ацетона привыкают где-то спустя год — до этого болит голова. Рядом с каждым столом календарик: у кого с котятами, у кого с Богородицей. Вообще, весь технический цех (реставраторы, копировальщики) в Белых Столбах женский. Кино их интересует не больше пластмассовых контейнеров, и случись иначе, изо дня в день делали бы их. Для всех них это не романтика, а производство. «В молодости я любила кино, — рассказывает Надежда Алексеевна, — а сейчас как-то некогда». Она попала сюда 36 лет назад, после техникума. Здесь вообще шутят о том, что женщины из Белых Столбов не вырываются. Найти работу лучше в поселке невозможно, а ехать в Москву решаются не все. А так как мужчин тут мало, многие так и не выходят замуж. Так и работают до пенсии.

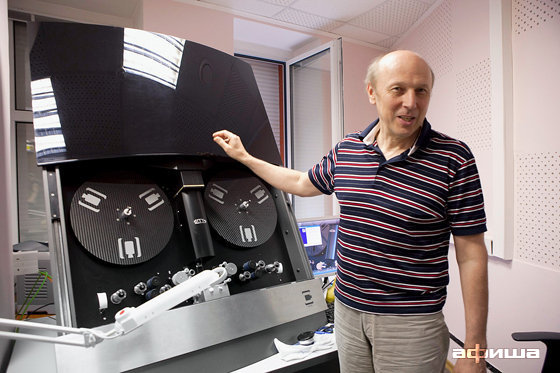

При правильном хранении пленка может храниться 300, а то и 500 лет. Но первые образцы, которые хранили в сейфах вместо холодильников, уже сыпятся. «Мы тут как полубоги. Можем почти все», — говорит мужчина, минуя заграждение с табличкой «Посторонним вход воспрещен. Зона чистоты». Он подходит к огромному аппарату — черной коробке, за створками дверей которой два штыря для бобин. «Это специальный сканер, на нем аналоговое изображение переводится в цифровое», — объясняет Владимир Котовский. Он работает в Госфильмофонде недавно, но уже спас кучу классических фильмов — на полках лежат маленькие коробочки: «Волга-Волга», «Любовь и голуби». Сейчас на его мониторе любимый фильм Сталина. «Через два года ему 80 лет, я знаю, что его попросят на кинофестивали, и чтобы потом не бегать в мыле, я его потихонечку готовлю», — рассказывает он. Котовский сам снимал кино, монтировал, но теперь считает, что важнее спасать то, что уже снято. Котовский говорит, что оцифровать весь архив в Белых Столбах — работа для нескольких поколений.

Не так давно на территории построили новый корпус с современным хранилищем. Чтобы провести нас туда, Татьяна Кухтина надевает пуховик. «Здесь два градуса, — рассказывает она, — а многие на Западе уже переходят к минусовым температурам». Это похоже на институт креоники. Именно так в моем представлении на сотнях полок где-нибудь в 2812 году обнаруживают замороженные мозги из 2012-го. Здесь повсюду ремонт: в хранилищах ставят новые стеллажи, системы кондиционирования, на дорогах рабочие залатывают дыры и меняют коммуникации. С виду сплошное процветание. Есть, правда, ощущение, что дорога — это сейчас более приоритетно, чем лишняя копия или сотрудник в научном отделе. Там на каждый второй вопрос, наоборот, отвечают: на это пока нет денег. Дмитриев рассказывает, как долго они составляли каталоги советских фильмов, как пытались по крупицам собрать что-то о девяностых, как случайно нашли утраченную копию фильма Евгения Червякова в аргентинском архиве, как восстанавливали «Страсти по Андрею» Тарковского. Ясно, что таких историй хватит на несколько книг. И планов у Дмитриева очень много, только он очень боится не успеть. Посмотрев на нас хитрым взглядом, он добавляет: «Знаете, после стольких лет могу сказать, что архив может выжить только в ситуации максимальной жесткости по отношению к окружающему миру. Ты говоришь — нет. И все. Иначе все растащат. Мгновенно». На то, чтобы собрать эту коллекцию, у него ушла вся жизнь.