«Проблема лифчика во многом метафорична» Дело Pussy Riot и состояние феминизма в России

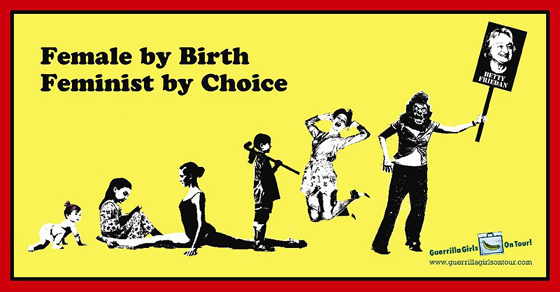

«Афиша» продолжает выкладывать материалы из нового номера журнала, посвященного делу Pussy Riot и поднятым им общественным проблемам. «Богородица, стань феминисткой», — пели Pussy Riot в тексте своего панк-молебна. В ходе судебного процесса феминизм, по сути, стал одним из пунктов обвинения в адрес участниц группы. «Афиша» собрала круглый стол, чтобы обсудить, что такое российский феминизм сегодня.

Екатерина Кронгауз

главный редактор сайта bg.ru, модератор

Вера Акулова

координатор коалиции за репродуктивный выбор «Гроздь рябины»

Ирина Костерина

социолог, специалист по гендерным исследованиям

Надежда Плунгян

искусствовед

Линор Горалик

писатель, поэт, журналист

Михаил Идов

главный редактор журнала GQ

Екатерина Кронгауз: История Pussy Riot впервые в современной России вывела тему феминизма на такой уровень обсуждения. Причем в пространстве, в котором феминизму никогда слова не давали. В суде были произнесены великие слова о том, что «феминизм — это смертный грех, поскольку это неестественное проявление, связанное с жизнью» и что «феминистка — это оскорбительное и непристойное слово для православного верующего», при этом очевидно, что сейчас нет в мире более знаменитых русских, чем три феминистки за решеткой. Что такое феминизм в России сейчас? И что вообще такое феминизм?

Ирина Костерина: Думаю, что для многих здесь присутствующих феминизм — это очень разные вещи. Для меня феминизм — движение, которое занимается гендерным равенством.

Вера Акулова: Никто в мире не скажет, что феминизм — это что-то конкретное. Если рассматривать феминизм как систему мысли, то он коренным образом отличается от других течений именно тем, что он очень многолик и многообразен.

Кронгауз: А в России вообще есть такое движение и течение? Оно как-то структурировано?

Надежда Плунгян: В России достаточно мало организаций, которые можно назвать феминистскими. У нас есть ЛГБТ-организации. У нас есть Кризисный центр для женщин в Петербурге, который занимается проблемами траффикинга, проблемами насилия над женщинами и так далее. Есть Московская феминистская группа с порталом «Равноправка.ру». Есть «Московские радикальные феминистки», школы феминизма.

Линор Горалик: В Москве есть действительно радикальные феминистки?

Плунгян: Это название группы. Такой арт-акционизм.

Акулова: Например, была акция на День семьи, любви и верности. Мы пытались организовать пикет, но удивительным образом нам его не согласовали.

Кронгауз: В каком положении сейчас в России находится гендерное равноправие?

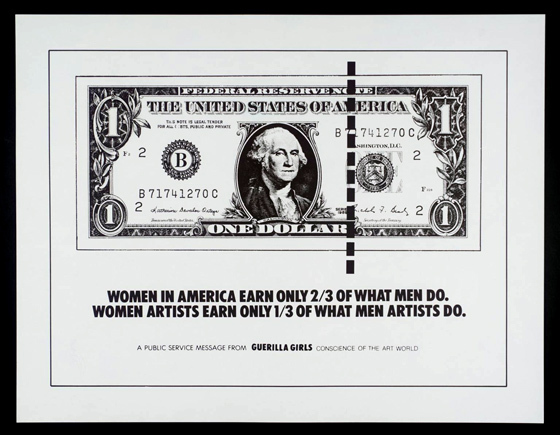

Плунгян: Ну в не очень хорошем. Женщины — это основная группа, которая занимается малооплачиваемой работой: библиотекари, нянечки в детских садах…

Костерина: Экономическая дискриминация по-прежнему существует, и не только в России.

Плунгян: Помимо этого существует острая проблема двойной нагрузки, которая никуда не делась с послевоенного времени.

Кронгауз: Что такое двойная нагрузка?

Плунгян: Женщины после революции вышли на заводы и работали полный рабочий день, а потом приходили к себе домой и занимались стиркой, готовкой, уборкой. Проблема была частично решена в домах-коммунах в 1920-е годы, но после сталинской реформы семьи — мать-героиня и все эти сюжеты — женщина была возвращена обратно в нуклеарную семью, и так происходит до сих пор. Для женщины считается очень значимым демонстрировать, что она успевает и то и другое, при этом отцовство очень мало проблематизируется. У нас нет языка, на котором мы могли бы это обсудить. Мужчина — это защитник, самодостаточный человек, который делает карьеру, зарабатывает деньги, кормит семью. Других социальных ролей у него нет.

Костерина: Нужно внести одно важное дополнение: это очень зависит от разных социальных сред. Если мы берем современный мегаполис, то здесь больше возможностей для равноправия, здесь мужчины больше стремятся включаться в жизнь семьи, домохозяйства. В Петербурге сейчас очень модно движение ответственных отцов, есть папа-школы, в которые мужчины ходят сами, никто их туда не гонит. Но если мы отъезжаем от Московской области на 100 км, то попадаем в среду, где люди ведут уклад, который они вели 20–30 лет назад, где действительно гендерные роли все еще очень поляризированы: женщина — домохозяйка, мужчина — кормилец. Я делала исследование гендерно-экономических отношений, в том числе изучала бедность: женщины стремятся показать, что муж у них очень успешный. Пусть он лежит дома и уже 6 месяцев не работает, «ну зато вот он телевизор починил, зато договорился с Васькой-соседом и дров нам привез».

Кронгауз: Миша Идов в своей колонке про Pussy Riot в The New York Times написал, что если вы женщина в России, то ничего, кроме слез, вам не поможет. Что ты имел в виду?

Михаил Идов: Я имел в виду ту конкретную ситуацию, в которой члены Pussy Riot в первый же день судебных заседаний принесли свои извинения лично обиженным людям, так называемым пострадавшим. Что интересно, ни один из пострадавших, опять-таки так называемых, эти извинения не принял, мотивируя это тем, что они были какие-то неискренние и ироничные. Я это связываю с тем, как великолепно, на мой взгляд, члены Pussy Riot держались вообще на суде. Если бы они решили сыграть ожидаемую от них гендерную роль — то есть расплакаться, упасть на колени, попросить прощения, устроить надрывную истерику, — это очень сильно поменяло бы отношение к ним и пострадавших, и общественности, и — я боюсь сказать — даже суда. Но они остались спокойными, ироничными и крайне интеллектуализированно отвечали на все вопросы. Эмоций вообще очень мало было, и это читалось как западный и неженственный подход к делу.

Кронгауз: А как можно сравнить ситуацию с феминизмом в России и в США?

Идов: Не берусь судить, но надеюсь, что он так же многообразен, как в Америке: в диапазоне от радикалов до либералов. От Андреа Дворкин, условно говоря, до Камиллы Палья. Интересно, что Россия — это немножко странное пространство, в котором женщину объективно угнетают, насильно сексуализируют, но при этом просветительская функция феминизма — девочке объяснить, что она может быть министром или академиком, — отпадает за ненадобностью, потому что, говоря это, вы всего лишь повторяете советскую пропаганду, полностью дискредитированную. И с этим связан откат в современной России на позиции, где женщина домохозяйка или сексуальный объект. Не только в деревнях, но и на Рублевке.

Костерина: Мы возвращаемся опять к традиционным консервативным вещам. Это происходит в политике и вообще в публичном пространстве. Быть консерватором всегда в сто раз легче и удобнее, чем быть новатором, модернизатором, что-то делать. Я много лет изучаю гендерные отношения, и когда я с людьми разговариваю, всем удобна эта схема, когда женщина — домохозяйка, а мужчина — кормилец.

Плунгян: Это зависит от людей. Очень многие мои подруги, которые очень резко высказывались против феминизма в России, встали на совершенно другие позиции после рождения ребенка. Государство и общество обещают нам, что, когда мы родим ребенка, женщина станет более уважаемым членом общества, будет получать какие-то деньги, иметь больше возможностей…

Кронгауз: Где это общество обещает нам больше возможностей с рождением ребенка?

Плунгян: Ну вот была в метро, например, реклама многодетных семейств без отца. Она же очень долго висела. «Стране нужны ваши рекорды».

Кронгауз: Там не было ничего про отца.

Плунгян: Именно. Это семья без отца, там мать стоит с тремя детьми, и у нее все нормально. Очень приятный плакат, я бы родила троих детей, если бы я не думала над этим раньше. И так многие мои подруги родили троих детей.

Костерина: Это реклама так подействовала?!

Плунгян: Ну в том числе.

«У нас есть асфальт, мосты бетонные. Это все не от природы. То же касается и гендерных отношений»

Акулова: Есть проблема в отсутствии сексуального просвещения, все население — и мужчины, и женщины — очень невежественно в этом плане. И на это накладывается уже культурная вещь. То, как устроен гендер в нашей стране сейчас. Что мужчины в принципе не считают беременность своей зоной ответственности.

Кронгауз: Так это природно обусловлено, нет? Потому что в тот момент, когда это становится проблемой, он может ее решить элементарным способом — сбежать. А она нет.

Плунгян: Природное обоснование социальных коллизий носит название «эссенциализм». Мы стоим на других позициях. Мы живем в обществе, которое очень далеко ушло от природных вещей, у нас есть асфальт, у нас есть мосты бетонные, храм Христа Спасителя вон стоит. Это все не от природы. То же самое касается и наших гендерных отношений. Предохранение — не природная вещь, аборт — не природная вещь, нуклеарная семья — это тоже совсем не природная вещь.

Кронгауз: То есть в борьбе и движении за равноправие вы не учитываете некие биологические, природно заданные факторы, поскольку мы далеко ушли в своем развитии?

Плунгян: Учитываешь ли ты в своей карьере биологические и природно заданные факторы?

Кронгауз: Во время беременности я испытываю ватное психологическое и интеллектуальное состояние. Раз в месяц женщины испытывают в разной степени физиологический дискомфорт от менструации, что может снижать их работоспособность по сравнению с мужчиной, который не имеет такой проблемы.

Идов: У меня осколок в ноге, который к дождю начинает ныть и лишает меня работоспособности.

Плунгян: Это тема инвалидности на самом деле. Близкая проблематика.

Костерина: Есть Фрейд и есть Симона де Бовуар. Фрейд сказал, что анатомия — это судьба, он был уверен, что если тебе не повезло родиться женщиной, то уж живи с этим и неси свой крест. А Симона де Бовуар сказала, что ни фига, женщиной не рождаются, а становятся.

Акулова: Я бы хотела дополнить насчет биологии. Современные научные данные убедительно показывают, что биологические различия между мужчиной и женщиной совсем не такие, как их представляет себе традиционное сознание. Нейробиологи исследуют мужской и женский мозг — и выясняется, что нет никакой разницы. Выяснили одно значимое различие — что женщины хуже справляются с тестом на мысленное вращение трехмерного объекта, пространственное мышление.

Идов: Ну, значит, на кухню! Вообще, между мужчинами и женщинами, разумеется, есть биологические различия, просто на это накладывается еще и женственность, которую следует отделить от идеи бытия женщины. И женственность как раз перформативна.

Акулова: Как и мужественность.

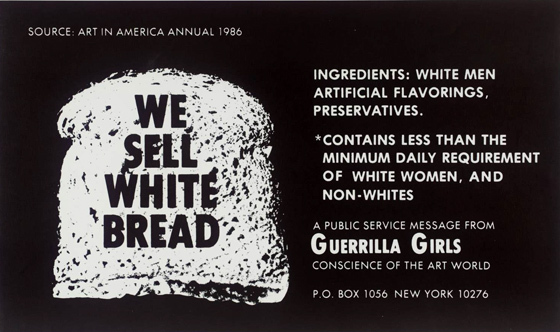

Кронгауз: Ты, работая главным редактором мужского глянцевого журнала, не работаешь ли на укрепление этой функции мужественности, на ее гламуризацию и укоренение в моде?

Идов: Я работаю над воспеванием идеи джентльменства. В нее в современном прочтении входит уважение к женщине как к равному партнеру, а не сюсюкающая сентиментальность, которая присуща мачистским культурам. Я считаю себя феминистом, но для меня феминизм не является попыткой разбить традиционную модель, скорее его задача — создать равноценные альтернативы. Задачей феминизма не является, чтобы женщины вообще не входили в нуклеарные семьи. Задача феминизма — построение альтернатив. Взгляд мужского журнала — это один из полноправных взглядов. Мне было бы комфортнее, если бы он уравновешивался со всех сторон другими взглядами.

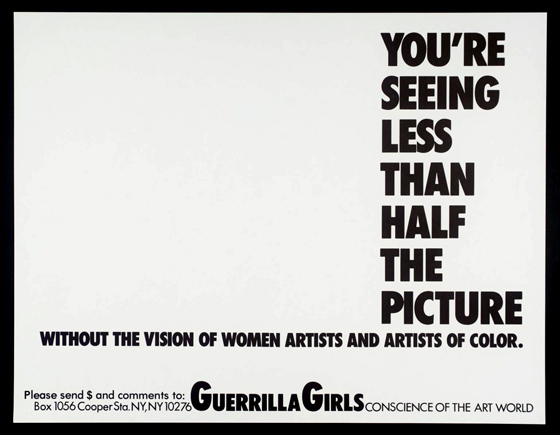

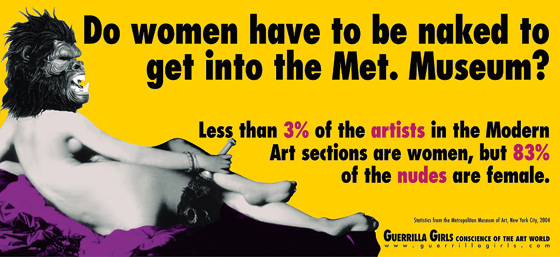

Акулова: Про GQ я вдруг вспомнила: когда мы только начинали проект «Школа феминизма», там выступала активистка Елена Максимова, и у нее тогда был в руках номер GQ и номер какого-то женского журнала. На обложке GQ было лицо какого-то известного мужчины, а на обложке женского журнала — женское тело в очень сексуализированной позе. На обложке GQ — субъект, личность, человек, а на обложке женского журнала — кусок мяса для потребления мужчиной.

Идов: Что интересно — этот журнал рассчитан на потребление женщинами.

Плунгян: Женщины смотрят на объективированные женские тела и испытывают по поводу них какие-то чувства. Эти тела предназначены для потребления, таким образом, женщина воспринимает других женщин как объекты потребления. Это очень важная социальная проблема, потому что это совершенно уничтожает любую возможность солидарности между женщинами, любую возможность посмотреть на женщину как на субъект, не думать о том, как она одета, как она накрашена, хорошее ли у нее тело.

Идов: В России есть совсем удивительные вещи. Во всем мире мороженое продается детям — через образы счастливых детей, мультипликационных персонажей и так далее. В Москве же все рекламы мороженого жестко заточены на секс, причем они выглядят немножко странно. Там в основном женщины, которые суггестивно кусают эскимо на палочке. Я как раз мучился вопросом — для кого это? Потому что если это для женщин, то почему продается возбужденная женщина, а если это для мужчин, то если эскимо — член, то зачем мне его покупать?! И наконец мне моя жена объяснила, что это, разумеется…

Кронгауз: Для детей!

Идов: Что это, разумеется, для женщин, которым говорится, что они будут привлекательны для мужчин. Это двойной ход такой.

Кронгауз: Движение на объективизацию мужского тела и приписывание джентльменству, мачизму определенных физических свойств — это не путь к равноправию?

Плунгян: Ну в своем роде да.

Кронгауз: Если GQ будет ставить на обложку мужчин в трусах — это равноправная ситуация?

Идов: В этом плане страшно показателен первый фильм про Бонда с Дэниелом Крейгом «Казино «Рояль», в котором Крейгу устроили снятый рапидом выход из океана в плавках. Притом что Ева Грин, играющая девушку Бонда, остается наглухо одетой, энигматичной. Это фильм, в котором Бонд, в принципе, и есть бонд-герл. Меня это полностью устраивает.

Кронгауз: Есть еще одна особенность феминизма в России. Даже в правозащитных, оппозиционных каких-то движениях это, в общем…

Плунгян: Ругательное слово.

Кронгауз: Как гомосексуализм.

Плунгян: ЛГБТ-повестка, кстати, в белых протестах участвовала вполне нормально. А вот феминистские флаги там тоже были, но их нигде не показывали. Радужные флаги везде показывали.

Кронгауз: Просто никто не знает, какие флаги феминистские.

«Если GQ будет ставить на обложку мужчин в трусах — это равноправная ситуация?»

Акулова: Ну вот снимается телевизионный репортаж, он снимается на Болотной, на Сахарова, на Якиманке. Фотографии, где ЛГБТ-плакаты, отбираются, а фотографии, где плакат «Феминистки за гражданские свободы», нет. И плаката, где написано: «Путин — серийный президент. Долой маньяка власти», нет.

Кронгауз: Это конспирология.

Плунгян: Ну конечно, конспирология.

Кронгауз: Возможно, радужные флаги лучше смотрятся рядом с имперскими: это считывается как нечто несочетаемое.

Плунгян: Что за ерунда?

Идов: Я знаю, как складываются новостные репортажи. Там полторы мозговые клетки задействованы на самом деле. Типа: о, геи! Геев поставьте!

Плунгян: Странно, что вы сами себя дискредитируете. Зачем вы говорите, что у вас полторы мозговые клетки?

Акулова: Это интересная тема. Я уже который год занимаюсь публичным феминистским активизмом, и меня сильно интересует вопрос взаимодействия с журналистами, то, как пресса реагирует на слово «феминизм», на феминистскую повестку. Мое основное впечатление от этого такое, что пока пресса, которая представляет условный здравый смысл или хочет его представлять, не особенно понимает, что это вообще такое.

Кронгауз: Вы рассматриваете фотографии и видите отсутствие феминистских флагов. Фоторедактор смотрит и не видит их присутствия.

Горалик: Может быть, это и есть задача феминистских организаций: добиться присутствия флагов в репортаже?

Кронгауз: Давайте вернемся к информационному поводу. В процессе Pussy Riot важен гендер участниц движения? Если бы это было движение Dick Riot — это бы играло какую-то роль в процессе?

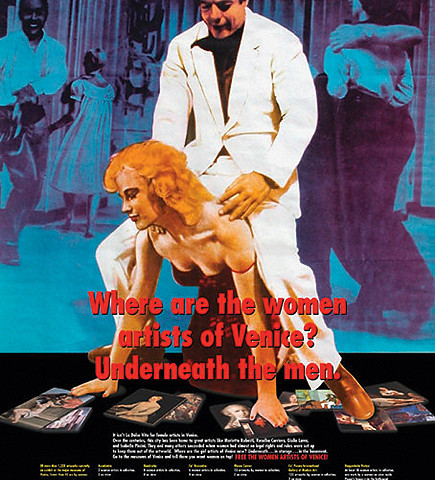

Плунгян: Ну конечно. И уже играло. Собственно, группа «Война» — это Dick Riot, такое оппозиционное движение, которое всю свою риторику строит на сексизме.

Кронгауз: То есть если бы они пошли в ХХС…

Плунгян: Они как раз туда не пошли, это очень важно.

Кронгауз: О чем это говорит?

Плунгян: Они не хотели идти на такой конфликт конкретный. Просто Pussy Riot — женщины, поэтому у них проблематика более социально ориентированная.

Костерина: При чем здесь их пол? Это было конкретное действие в неудачный политический момент.

Плунгян: Шумиха вокруг Pussy Riot вообще несопоставима с шумом вокруг группы «Война». Это реальная колоссальная политическая проблема на кучу стран, все это обсуждают. И это во многом связано с тем, что они женщины, женщины, которые попытались написать какие-то социально насыщенные тексты.

Идов: В процессе даже такая очевидная вещь, как богохульство, на этом подвешена — они вошли в часть церкви, в которую нельзя входить женщинам. Можно немного сдвинуть разговор в более провокативную сторону? Разумеется, тот факт, что они женщины, очень сильно повлиял — и на строгость наказания, и на шумиху, и на остальное. Но он также повлиял и на позитивную шумиху, и это как раз то, что меня немножко начинает беспокоить. Теперь, когда они становятся международными знаменитостями, не выходя из тюрьмы, очень многое из этого завязано на том, что Толоконникова выглядит как Анджелина Джоли.

Плунгян: Меня все время ужасно раздражает, что Самуцевич не показывают, потому что Самуцевич наиболее внятные вещи говорит. Она очень умная и талантливая художница, реально, может быть, какая-то позиция есть только у нее. Но при этом про нее всегда пишут, что она мужеподобная, и на первый план ставят фотографию Нади.

Акулова: На первом месте Надя, на втором Маша, а Катя, конечно, на третьем месте.

Идов: Реально — как конкурс красоты.

Плунгян: Да, кстати! Вся их защита строится на жестко патриархатных основаниях. Во-первых, говорят, что они матери, отпустите их, у них маленькие дети. Во-вторых, говорят, что они православные. Даже рэпер Сява записал ответную песню, что девочки пришли, помолились и ушли, там прямо текст такой. Они не девочки, и они не молились, это все не то. Но эта патриархатная защита совершенно оправданна в патриархатном обществе. Там действительно остается только плакать, все правильно. И защита плачет, они и говорят о них так.

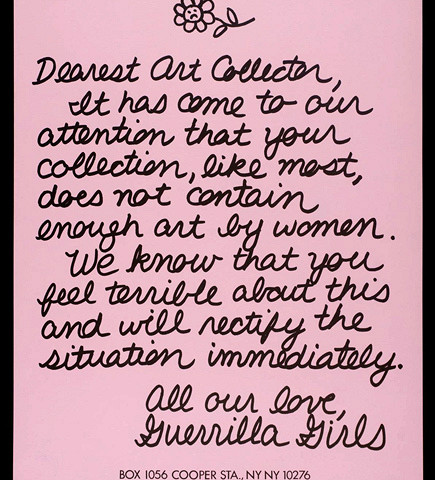

Кронгауз: Вера, вы какое-то время назад написали статью о том, что лифчик способствует восприятию женщины как товара, что лифчик — это объективация и унификация женского тела и что это мучительная и болезненная тема, о которой невозможно начать разговор. И я, честно, не могу себе представить, как этот разговор начать в медиа. Когда вы поднимаете эти темы, вы понимаете, к чему люди готовы вообще?

Акулова: Безусловно. У меня никогда не было намерения поднимать вопрос неношения лифчика на флаг, идти с ним в массы и делать его основным, создавать группу по борьбе с принудительным ношением лифчиков и посвящать свою политическую карьеру этому вопросу. Проблема лифчика во многом метафорична, потому что она устроена так же, как и другие проблемы. Можно взять лифчик, потому что это такой эпатажный образ и как метафора представляет всю эту проблематику в целом. Повседневная работа современного российского феминистского движения состоит совсем не из лифчиков.

Горалик: Лифчики уже жгли 70 лет назад.

Акулова: Есть проблема с правом на аборт. Оно у нас было ограничено в прошлом году. Были одиозные попытки ввести принудительную визуализацию плода на УЗИ, принудительное консультирование психолога, который будет отговаривать женщину, цитируя ей православных авторов. И письменное согласие мужа на аборт. Это все нам успешно удалось остановить. В итоге там прошли наименее опасные вещи. Введено обязательное время ожидания перед абортом: от 2 до 7 дней в зависимости от срока беременности.

Плунгян: Насчет неожиданности разговора о лифчиках. Лифчики можно заменить на все что угодно. Аборты, контрацепция, семейное насилие, деторождение. Все эти разговоры для женщины совершенно не неожиданны. Быть женщиной — сложный перформанс у нас в стране, и он очень сильно отличается от того, как быть мужчиной. Понятно, что женщина более обеспеченная, со своей квартирой, с фрилансовой работой, — это совсем не та женщина, что живет в провинции, ходит каждый день на работу, и у нее трое детей и нет мужа.

Кронгауз: Для женщины в деревне с тремя детьми без мужа принятие феминизма означает что? Как ей в жизни это поможет?

Плунгян: В первую очередь, например, она может ответственность переложить на мужа 50 на 50. Она может потребовать алименты. Проблема в том, что у мужчины есть некоторые социальные рычаги, которых у нее нет. У меня есть подруга, она разводится, и она давала мужу ребенка на выходные. Она в полной нищете долго жила одна без алиментов. Потом она стала феминисткой, подала на алименты, сказала ему: ребенок твой, занимайся тоже его воспитанием, он страшно протестовал, кричал, запугивал ее, но ничего не вышло, и ему пришлось взять эту ответственность на себя. Вообще-то, это его прямая обязанность. Теперь он выкрал его, удерживает, сказал, что ребенок в школу не пойдет, потому что он так не хочет, а он будет воспитывать его дома сам.

Костерина: Может, и воспитает.

Горалик: Какое отношение вся эта история имеет к феминизму?

Плунгян: Это насилие над детьми, насилие над женщиной, это проблема отцовства, это проблема вообще положения женщины в России.

Горалик: Вы рассказываете историю про двух людей, чудовищно ведущих себя по отношению друг к другу и к своему ребенку. Я не вижу гендерной импликации всей этой истории.

Плунгян: В чем эта женщина ведет себя плохо по отношению к ребенку?

Горалик: Она имеет по закону право на алименты?

Плунгян: Конечно.

Горалик: Почему мы не говорим о некоем человеке, который юридически необразован, а говорим о женщине, которой, чтобы подать на алименты, нужно стать феминисткой?

Плунгян: Потому что женщины в нашей стране юридически необразованны, потому что они боятся подать на алименты.

«Есть и другое насилие. Если женщина не так феминна, к ней меньше социального и медийного внимания»

Горалик: А мужчины потрясающе юридически образованны. Что ни день, то праздник.

Плунгян: А мужчинам не надо подавать на алименты. При чем тут это? Это проблема матерей-одиночек, которые не могут подать на алименты. Они боятся этого. Это социальная проблема, с которой мы, феминистки, каждый день сталкиваемся.

Горалик: А мы не сталкиваемся с проблемой, когда мужчины боятся обратиться за юридической помощью? Все, о чем мы сейчас говорим, — проблемы настолько более широкого порядка, что сама логика сведения их к исключительно феминистским дискурсам кажется мне опасной. Это редукционизм. Есть одна опасность, с которой сталкиваются люди, которые пытаются говорить о том, что они феминистки, или борцы за права женщин, или борцы за права евреев, мужчин, собак. Это настороженность со стороны собеседника, ожидающего определенного редукционизма. К сожалению, настороженность часто оправдывается. Меня это очень тревожит. Ситуация, когда женщина не может подать на алименты, ничем не отличается от ситуации, когда мужчина, избитый милиционером, не подает в суд.

Плунгян: Совершенно верно, только ситуация с мужчиной, изнасилованным бутылкой, обсуждается в прессе широко, а когда женщина не подала на алименты, она сама виновата.

Горалик: Вы знаете, сколько мужчин насилуют в России? Как часто вы об этом читаете? Как часто мы читаем о теме насилия над мужчинами вообще? Я не говорю, что проблема изнасилования женщин не важна, я пытаюсь сказать, что мы к темам такого масштаба пытаемся подойти с таким небольшим инструментарием, что меня это пугает. Я всегда за логику локальности, я всегда за то, чтобы браться помогать конкретно женщинам, которые не могут подать на алименты, конкретно женщинам — жертвам изнасилований и конкретно Pussy Riot, сидящим в тюрьме. Но меня очень пугает, когда применяется гендерная призма для рассмотрения куда более объемных и более опасных проблем.

Идов: Просто это специфика данной дискуссии. Этот же сценарий можно рассмотреть, используя марксистский инструментарий.

Горалик: Вот мы не используем марксистский инструментарий ровно потому, что он недостаточен. Все, что я пытаюсь сказать, — в рамках дискуссии о феминизме нужно говорить о том, что инструменты, предлагаемые феминизмом, не всегда являются достаточными для решения проблем, в том числе связанных с женщинами.

Плунгян: С этим никто не спорит.

Горалик: Это не прозвучало здесь ни разу. Если мы говорим о проблемах феминизма в России, то одна из проблем — это неготовность общества слышать феминизм. И каждый раз, когда мы говорим о какой-то проблеме как о сугубо феминистской, мы можем понять наших оппонентов, которые реально не понимают, с какого дуба мы упали.

Плунгян: Мы не считаем, что женщины — это единственная дискриминированная группа. Нас спросили, каким образом на Pussy Riot влияло то, что они женщины. Это узкий вопрос, мы на него ответили. Конечно, есть и другое насилие. Вот я как раз говорила о квир-женщине: если женщина не так феминна, значит, к ней меньше социального и медийного внимания.

Горалик: Если мужчина менее маскулинный, к нему меньше медийного внимания?

Плунгян: Про мужчин мы не говорили.

Горалик: Когда женщина плохо выглядит, у нее меньше медийный вес — это важный разговор.

Плунгян: Не плохо выглядит, а по-другому.

Горалик: Неважно, я сейчас говорю в терминах больших медиа.

Кронгауз: В медиа это называется «не секси».

Горалик: Мне кажется важным говорить о том, что в современных медиа, когда человек «не секси», он имеет меньший медийный вес. Мне бы хотелось, чтобы чаще звучал разговор о том, что это является частью более широкой проблемы. Тогда разговор о женщинах и женских проблемах мог бы быть услышан. Потому что когда комментаторы приходят в посты или дискуссии про Pussy Riot и говорят, что, мол, это глупые девочки, то я абсолютно спокойно вижу на том же месте комментарий «малолетние ублюдки» или «школота», если бы это были мальчики. Это история про эйджизм, это не история про трех девочек. Хорошо бы, чтобы это звучало.

Идов: Я хочу добавить к лифчикам. Хочу хоть раз сегодня выступить в роли главного редактора GQ и сказать, что патриархат заставляет мужчин носить галстуки.