— Расскажите в двух словах, с какой точки начались «Картинные девушки»? Я знаю, что до книги была серия лекций. Сперва появились они — или желание написать книгу, которое выросло в цикл лекций о женщинах на картинах?

— Я сама хотела прочитать такую книгу, а ее не было. Такое часто, кстати говоря, бывает. Написала один текст, второй и как‑то притухла, другие темы потянули. Но я человек практичный, мне жаль даже продукт испорченный выбросить, я его съедаю. А тут не продукт, а текст готовый! Пришлось идти на хитрость.

Дело в том, что с годами мы все делаем медленнее. Может, и лучше, но медленнее. У нас больше уходит сил на то, что в юности делалось за пять минут. Мне нужен был какой‑то ласковый пинок. Помощь читающей публики. Дала обещание публично читать главу книги — с красивой презентацией, слайдами, ведь такая книга не может обойтись без иллюстраций. Объявили серию чтений, пришло много людей, и я поняла, что если уже пообещала, придется как минимум каждый месяц писать по новой главе. Это, конечно, очень тяжело, потому что тексты большие, сложные, для каждого надо было искать героинь, начитывать много литературы, искать факты.

Два года это продолжалось — сначала в «Ельцин-центре», который поддерживает инициативы разной степени безумности, потом в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Таким образом я себя обманула и подстегнула.

— Мне тоже иногда такой подход помогает справиться с прокрастинацией. А вы к ней склонны?

— Я думаю, все к ней так или иначе склонны. Но я человек очень организованный, мне это всегда помогало. У меня четкий режим, я хорошо знаю, что буду делать утром, днем, вечером. Кроме того, я совсем не пью, а это экономит очень много времени и сил. Поверьте, я знаю, о чем говорю, потому что многие мои друзья-писатели живут совершенно иначе (смеется). А поскольку у меня эта составляющая жизни отсутствует, то я успеваю гораздо больше.

— Расскажите, как лекции превращались в книгу? Вы, как стендаперы, обкатывали тексты на публике и вносили изменения, если что‑то не работало?

— Я сказала своим слушателям на первом же чтении: вы мои соавторы, можете говорить, что вам кажется сомнительным, делать замечания. Советовалась с публикой по поводу названия одной из глав. Но в целом, конечно, это уже были готовые тексты, все изменения были косметическими. Впрочем, одну героиню мне порекомендовала читательница. На встрече в Москве я посетовала, что в книге очень мало русских героинь: в основном француженки и итальянки. И одна читательница предложила: «Напишите про Марию Клавдиевну Тенишеву». Это действительно потрясающая женщина с невероятной судьбой. Ее писали и Коровин, и Врубель, и Серов, и Маковский — и ни один портрет ей не понравился. У Репина вообще не принимала картины, говорила: «Забирайте, чтобы я не видела эту мазню». Характер был совершенно адский — и, конечно, я не смогла пройти мимо такой героини.

Читатели — понятно, они поразвлеклись, книжки подписали. А писатель, если умеет слушать людей, идти на контакт, может очень много получить от таких встреч — информации, сюжетов, впечатлений.

— Если посмотреть на вашу библиографию, то оказывается, что вы постоянно чередуете художественную и нехудожественную литературу. Для вас это разные процессы? Вы по-разному пишете рассказы и эссе, или это похоже?

— Я думаю, что журналистика и литературное творчество — неважно, фикшен или нон-фикшен — это действительно разные вещи. Я и сейчас могу сделать интервью, если мне человек интересен, но этим другое полушарие мозга занимается, это серьезное, сложное, но все-таки ремесло. Над журналистом всегда есть кто‑то — редактор, издатель, читатель, заказчик, над ним висит страшное слово «согласование». А над писателем никого нет, на самом деле никого. Другое дело, что он может никогда не издаваться при этой своей свободе.

Что касается фикшена и нон-фикшена — у меня не здесь проходит водораздел. Я стараюсь и то, и другое писать в каком‑то своем особом стиле. Ну, может, «Картинные девушки» отличаются от других книжек сдержанным письмом. Надо ясно писать — красиво-то мы все умеем. Был у меня период, когда я очень увлекалась метафорами, — здесь этого минимум, я старалась сделать текст максимально чистым и прозрачным. Может, кому‑то и не хватит стилистических кунштюков, но дело не в них, конечно.

— Ну мне сразу хочется поспорить, когда вы говорите, что можно писать красиво, но лучше писать ясно. По-моему, ясно — это как раз красиво.

— Это прекрасно, но таких читателей не очень много. Все разные, все клюют на что‑то свое. Но эта книга максимально «очищенная» — я хотела, чтобы факты звучали очень ясно, чтобы ничего не сбивало, не отвлекало.

Никакие тумблеры я не переключаю; другое дело, что когда пишу нон-фикшен, то каждый раз готовлю себя к тому, что мне опять предстоит прочитать много чужих текстов и это ограничит мое собственное чтение для удовольствия. Я же, как все писатели, увлеченный читатель, но во время работы не могу себе позволить даже в новинки заглянуть… Вот нового Пелевина только что прочитала, так как была занята совершенно другими вещами. Кстати, очень понравилось — я никогда не думала, что меня вдруг заденет Пелевин. Зацепила меня его книга, развлекла. Но, прежде чем я к ней пробилась, нужно было перелопатить кучу книг для очередного нон-фикшена. Это же не только книги, но и архивы, статьи, интервью, постоянные поиски. Эти тексты не пишутся по статьям из «Википедии».

— Вам нравится этот процесс поиска?

— Нравится, но я от него очень устаю. Рассказы писать, конечно, гораздо интереснее. Но я думаю, надо в себе накопить что‑то новое. В какой‑то момент поняла, что начинаю себя повторять. Собственно, все себя повторяют — это и называется манерой. Кого ни возьмите, все пишут одну и ту же книгу всю жизнь, это нормально. Но я не люблю однообразия — точнее, люблю во всем, кроме своего литературного творчества. В жизни я как раз человек достаточно консервативный, могу есть одно и то же годами, общаюсь с одними и теми же людьми, езжу в один и тот же любимый город, у меня нет в этом смысле каких‑то комплексов. Но вот в творчестве мне очень важно быть разнообразной. И в моем последнем сборнике — недавнем, не будем говорить «последний» — «Спрятанные реки» есть рассказы, которыми я довольна, но он все же отчасти повторяет то, что я делала раньше. Мне хочется сделать что‑то новое, а для этого надо немножко помолчать, а молчать я не умею. Вот нон-фикшен и становится таким способом переключаться с одной деятельности на другую.

— Это такая продуктивная прокрастинация: завести себе достаточно проектов, чтобы переключаться с одного на другой, отдыхая.

— Да, это та хитрость, которую мы по отношению к себе позволяем, почему нет? Лишь бы работало.

— Я по своему опыту знаю и уверен, что у вас так же: чтобы написать хорошую статью на 10 тысяч знаков, нужно набрать материала тысяч на 40, и при этом за бортом обязательно остаются какие‑то потрясающие факты, смешные цитаты, интересные параллели. Отрезать лишнее вам легко дается или это мучение?

— Ну я люблю, конечно, все использовать, мне очень больно, когда материал остается «за бортом». Алексей Иванов сказал однажды, что писатель должен быть щедрым — в том смысле, что ему не должно быть жаль выбросить то, что помешает цельности произведения. Я этому учусь, мне это тяжело дается. Но кое-каких успехов добилась, например, книга «Картинные девушки» появилась благодаря тому, что осталось много материала, собранного для романа «Завидное чувство Веры Стениной» и повести «Лолотта», которая посвящена неизвестной модели Амедео Модильяни. Все можно использовать, у хорошей хозяйки всему найдется применение (улыбается). У меня есть файл, в который я сбрасываю какую‑то информацию: может быть, когда‑то пригодится для эпиграфа, для чего‑то такого. Пусть лежит! Мне режиссер Алексей Федорченко однажды сказал: «Издай это все отдельно! Сделай сборник эпиграфов, например, это прелестно же». Но пока все мои находки лежат бессистемно, хаотически.

— У вас до этого была книга «Горожане», посвященная известным жителям Екатеринбурга. Вам легче, тяжелее, интереснее, страшнее или как‑то еще писать про людей, которые с вами по одним улицам ходят, чем про людей, от которых вас отделяют столетия?

— Ну про живых рассказывать, конечно, сложнее, да. В «Горожанах» было пять современных героев — всего их там восемнадцать: Виталий Михайлович Волович (его уже нет), Шахрин, Ройзман, Россель и Коляда. Я всем давала прочитать текст — вдруг их что‑то покоробит, или я допустила какую‑то ошибку. Сколько лет я в журналистике, столько стараюсь уважать «права интервьюируемого». Ну и потом, человеческие отношения мне тоже важны. Я волновалась, когда приносила героям рукопись читать, но к счастью, серьезных замечаний не было.

Все мои герои пришли ко мне на первую презентацию книги, и это было очень здорово. Читатели подписывали книги не только у меня, но и у персонажей «Горожан». Был театральный момент — пришел Коляда, увидел букет цветов на столе и сдвинул его со словами: «Убрать цветы! Меня не видно». Было очень забавно. Волович каждому читателю оставил в книге свой фирменный рисованный автограф. А в целом надо быть готовым и к тому, что герою твоя версия не понравится. Я вообще не золотой червонец, чтобы всем нравиться.

— Вы критику как воспринимаете?

— Понятно, что я уже давно этим занимаюсь и нарастила шкуру. Но я, конечно, как и все, предпочитаю, чтобы меня хвалили, восхищались.

— А если ругают?

— Грущу, но недолго. Конечно, я не люблю, когда меня ругают. А вы любите разве?

— Когда меня по делу ругают — мне прямо тяжело, я расстраиваюсь. Даже не из‑за того, что ругают, а из‑за того, что сделал глупость. А если не по делу, я не могу просто расстраиваться, мне это даже нравится.

— Мне повезло: у меня очень строгая мама. Она всю жизнь занимается стилистикой, у нее прекрасный вкус, и первые мои опыты подвергались такому жестокому разбору, что после этого, конечно, вся наша литературная критика — это мелкие покусывания. Мама меня закалила. А сейчас она моя главная поклонница.

— Расскажите, чем вы занимались в каталонской творческой резиденции Faber residència d’arts, которую вы упоминаете в конце книги? Насколько я понял, она не напрямую связана с книгой.

— Там я вычитывала готовые главы, потому что это была очень короткая резиденция — всего неделя, но очень интересная. Кстати, туда попасть достаточно легко. Вообще, если человек что‑то пишет и даже пока не издается, он может заявиться в любую резиденцию. Единственное — надо знать английский язык. Без него очень грустно.

Недалеко от резиденции Faber, в городе Вик, похоронен Хосе Мария Серт, любимый муж Мизии Серт — которая на самом деле Мися Годебская, она была полячкой, а родилась и вовсе в Царском Селе. Серт в числе прочего делал фрески «Рокфеллер-центра». Очень странный, между нами, художник. И он похоронен в Вике, в монастырском дворике; мне хотелось увидеть его могилу своими глазами. Для меня это был один из важных поводов приехать в Каталонию.

— То есть вы знали про это, когда подавали заявку?

— Конечно. Мне в очередной раз повезло. Но мне почти всегда везет: когда я какой‑то темой заболеваю, ко мне все тут же начинает стягиваться. Это, по-моему, общий закон для всех писателей.

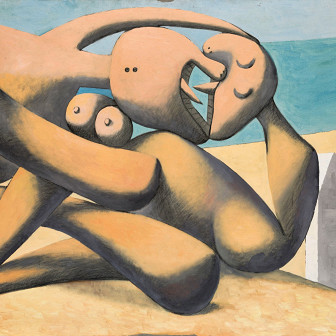

Например, я приезжаю в Париж, и там проходит выставка «Ольга Хохлова» в музее Пикассо. А у меня в работе была как раз в то время глава про Пикассо, она называется «Семеро смелых», и хотя там речь идет о семи главных женщинах в жизни Пикассо, Хохлова стоит особняком. Она главная героиня. И вот на той выставке я увидела письма Ольги к Пабло: она его называла по-русски мишкой, он ей напоминал медведя. И таких примеров по каждой героине множество.

— Это, наверное, плохой вопрос, но есть у вас любимица среди героинь книги? У меня возникло ощущение, что это как раз Мися.

— Да, Мися моя самая любимая. Я восхищена ее энергией — я вообще считаю, что энергия очень многое в людях определяет. Хотя не люблю этого слова, но не могу сейчас другого подобрать. Темперамент, да?

Мися близка мне по духу — вот эта ее щедрость, ее саркастичность, отношение к знаменитым людям как к равным тебе. Ну, казалось бы, у тебя Карузо поет на яхте, а ты говоришь: «Не пой, надоел». И он замолкает, потому что его впервые в жизни попросили больше не петь! Или Ренуар: Мися позирует, он пишет ее кисточкой, привязанной к полупарализованной руке. И вдруг Мися говорит: «Ой, ко мне пришли, я должна вас оставить». И прерывает сеанс! Я понимаю, что это почти на грани с хамством, но меня такое подкупает.

И, конечно, то, что она так умела любить. Она подарила Серту женщину, которую он любил, — фактически благословила его брак с молодой женщиной, и стала этой женщине матерью. Да, вы правильно угадали, Мися моя любимая. Но я еще и Жанну Эбютерн (натурщицу Модильяни. — Прим. ред.) люблю. А жалею сильнее всех Надежду Забелу, жену Врубеля, — она была настоящей мученицей.

— Пока вы писали книгу, у вас как‑то поменялось отношение к самой концепции музы?

— Они не совсем музы и не совсем натурщицы. Вот именно картинные девушки, понимаете? Те, кто изображен на картинах. Потому что далеко не всегда они были музами в полном смысле. Мне хотелось вообще уйти от этого слова. Оно там встречается и на обложке присутствует, но я его не очень люблю.

— А что объединяет ваших героинь?

— Почти все они были несчастны. Почти у каждой из них очень драматическая судьба. А о тех, у кого была, может, не очень драматическая, мы знаем мало. Например, про Фрину (афинскую гетеру, натурщицу Праксителя и Апеллеса. — Прим. ред.) нам рассказывают только античные авторы, других сведений нет и быть и не может. Это первое. А второе — очень многие из них любили и понимали искусство и сами хотели попасть по ту сторону мольберта. Многим было интересно встать вровень с теми, кто их писал. Увлеченных, готовых служить своему мастеру было все-таки меньше.

— А вы сами позировали?

— Да, и фотографам, и художникам. Это было очень давно, но тем не менее я эту работу себе хорошо представляю. У меня были знакомые, которые зарабатывали сеансами в художественном училище.

— Я пару раз позировал — это ведь очень тяжело чисто физически.

— Да, особенно если человек подвижный. Но мне было интересно это попробовать, в общем, я не жалею.

— А говорят, что писатель — сидячая профессия.

— Ну я не могу долго сидеть на одном месте, потом все равно надо поменять положение, поделать что‑то другое, поскольку всегда есть много других занятий. Нет, мне движение очень нужно. То есть я высиживаю, конечно, тексты, как мы все, но надо дозировать нагрузку.

— Это о том же, с чего мы начали: сложно сидеть на одном месте или «сидеть» на одной теме.

— В перемене деятельности лично я вижу залог своего душевного здоровья. Я очень боюсь всяческих перекосов. Понимаю, что это может обеспечить глубину, когда ты копаешь в одном месте глубоко и постоянно. Но мне в последнее время хочется разные вещи делать одновременно. Может, такой период.

— А нет у вас опасения, что вас кто‑то может счесть поверхностной из‑за этого?

— Сочтут — ну что ж! Но нет, поверхностность — это все-таки про другое. Таким образом тоже можно добиться многого. Кстати, слово «поверхностный» в моей семье ругательное.

Для меня разнообразие — это обещание того, что мне не будет скучно. Значит, и читателю не будет скучно, а это очень важно. Никогда не считала, что доблесть — писать книги, которые никто не может прочесть, или постигает через мучительное преодоление. Кто вообще сказал, что хорошая книга должна быть обязательно написана так, что ее будет невозможно читать? Увлекательность — это не порок.

Издательство