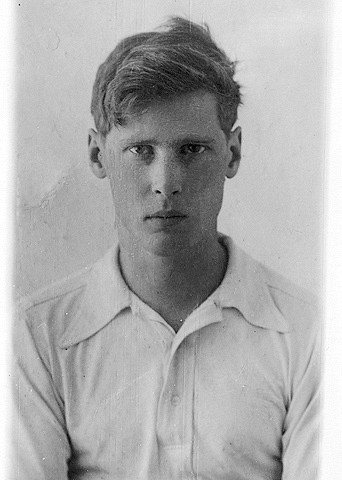

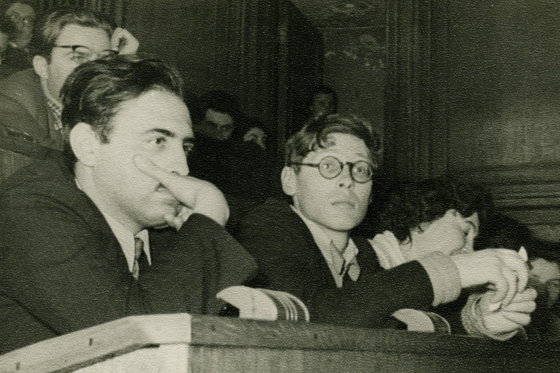

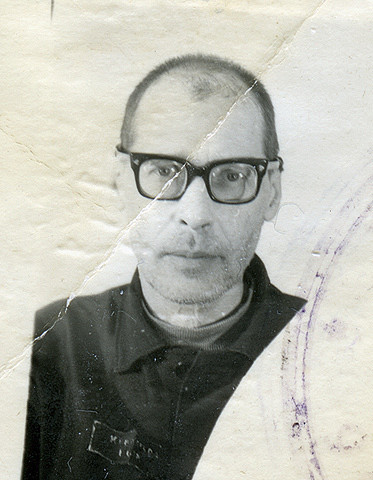

Советы старейшин Сергей Ковалев, правозащитник, 82 года

Второй год подряд «Афиша» публикует серию интервью с великими людьми, прожившими большую жизнь, — об этой жизни и о нашем времени. Во второй части — Сергей Ковалев, правозащитник с пятидесятилетним стажем.

Боролся за освобождение Андрея Синявского и Юлия Даниэля, занимался выпуском «Хроники текущих событий» — и в 1974 году получил 7 лет лагерей строгого режима и 3 года ссылки в Магаданской области. В перестройку стал народным депутатом РСФСР, потом членом Верховного Совета, а после — депутатом Госдумы. Соавтор российской конституции.

— Бытует такое заблуждение, что среди диссидентского круга не было ссор, не было предательств.

— Да были предательства, были. Одно вам точно известно — священник Дмитрий Дудко (накануне Олимпиады 1980 года по телевидению показали обращение о. Дмитрия Дудко, публично покаявшегося в том, что он «получал задания от иностранных разведок и ставил перед собой задачу свержения советской власти». — Прим. ред.) То, что он сделал, было предательством. Никто, и он сам, не получал заданий. Он и по сану своему, и по жизненному опыту, и по главным жизненным интересам должен был выбирать свою позицию не абы как, не импульсивно. Он же оттуда, свыше, черпал указания. Был Михаил Юханович Садо, которого я знал отлично по лагерю. Он был моим наставником по части кочегарного дела — в зоне всегда была проблема с кочегарами. Старики, сидевшие «за войну», как у нас тогда говорилось, всячески от котельной отбрыкивались и работать не хотели, считая, что молоко за вредность там не зря дают. Им на свободу хотелось на своих ногах выйти, а сроки у них были огромные. Молодые же топили плохо. Я в той котельной был зольщиком у Садо и помню, как его забрали на этап в Калугу. Почему в Калугу? Потому что там судили Алика Гинзбурга (диссидент, в 1966 году составил сборник «Белая книга» по делу писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. В 1967 году был осужден на 5 лет лагерей, в 1978-м — на 8. В 1979-м Гинзбурга обменяли на двух сотрудников КГБ, осужденных в США за шпионаж. — Прим. ред.). И Михаил Юханович был главным свидетелем обвинения по его последнему делу. Других-то свидетелей и не было, да и не нужны они были. Как-то в котельной Садо вытащил полпачки чая, сказал: «Завари покрепче». И добавил: «Понимаешь, у меня двое детей подрастают — сыновья, мальчишки». Старшему, если я не ошибаюсь, было лет четырнадцать, младшему — чуть меньше. «Каково им без отца-то», — спрашивает. Я понял: он знает, куда его повезут. Сказал: «У Алика ведь тоже дети есть». А тут за ним и наряд явился.

— И как с этим жить?

— Не знаю. В моем близком кругу таких людей не было. А предатели — ну что о них говорить? В большинстве своем просто слабые люди.

— Насколько позволительно проводить параллели между тем, что происходит в Москве сейчас, с репрессиями, имевшими место раньше? Я вот почему спрашиваю: каждый раз, когда у любого члена оппозиционного движения проводится обыск, все начинают вспоминать 1937 год, а реже — середину семидесятых или начало восьмидесятых. Есть какое-то сходство?

— Тут ведь какая штука: по масштабам репрессий сегодняшние времена абсолютно несопоставимы не только со сталинской эпохой, но и с брежневской, и даже с оттепельной хрущевской. Возьмите, к примеру, бунт в Новочеркасске, когда была расстреляна мирная демонстрация. Это, между прочим, случилось во времена Хрущева. Что же касается брежневского или брежневско-андроповского времени, то тогда сидело побольше людей, чем сейчас. Это, так сказать, количественная характеристика. Качественное же отличие состоит в том, что каждый из нас, кого сажали в те времена, заранее знал, что его посадят и даже что будет вменено и доводы прокурора. Было и другое, с моей точки зрения, очень важное отличие. В правосудии господствовала принципиально внеправовая догма — понятие диктатуры. В нацистской Германии такой была диктатура сверхрасы, а в СССР — сверхкласса. Эта прямо провозглашенная диктатура благодетельна и необходима. Тогда судья в своих решениях абсолютно свободен от имитации закона. Вспомните строчки Багрицкого о революционном веке: «Но если он скажет: «Солги», — солги. Но если он скажет: «Убей», — убей».

Это прямая и страшная апология диктатуры, в которую верили многие, не один Багрицкий. Сейчас эта концепция отвергается — на словах. Все, включая Россию, должны присягать Универсальным Ценностям: соглашениям, декларациям, пактам ООН. А на самом деле… Многие говорят: «Возвращается 1937 год». Ничего подобного. Возвращается иное. Возвращается очень-очень поверхностно закамуфлированная идея властного произвола. Будет ли 1937 год или нет — никто сказать не может. В самом худом случае — да, может случиться, нынешняя власть может загулять напропалую. Но могут быть отдельные заказные процессы, уроки служивого правосудия, в острастку обществу. По указанию власти наш суд занимается не правом, а педагогикой.

«Интрига — меч и щит советской политики, главная наука партийного функционера. А мы кем были?»

— Ну хорошо, а что вы с диссидентских, скажем так, позиций, думаете про протестное уличное движение, которое началось в Москве год назад?

— Уличную фронду? При всем том, что я скажу позже, это вещь и долгожданная, и неожиданная. В ее основе лежит возмущение враньем: «Полно врать, нет у вас выборов. И никто вас не выбирал, вы сами себя переназначаете, вы еще 24 сентября договорились, кто у вас будет президентом, а кто — премьером». В этом смысле, лишь в нем одном, уличная протестная активность сходна с тем движением шестидесятых-восьмидесятых, называемым диссидентством. И там и там есть главная причина — нравственный импульс. В остальном это вещи расходящиеся. Мне, как представителю палеозоя, больше нравится диссидентское движение. При всей нашей наивности мы были глубже. В теперешнем движении все в одну цену, все по две копейки: жилищные проблемы — и разделение властей, сохранение архитектурных ценностей или лесонасаждений — и правосудие. А на самом-то деле есть только три вещи, которые вне политики и над политикой.

— Какие?

— Честные выборы с прозрачной, равноправной конкуренцией политических оппонентов, независимое правосудие, независимые СМИ. Вот, собственно, и все. Это условия, без которых не может состояться прокламируемый нами порядок. Наша конституция имеет много недостатков, пальцев не хватит их все перечислить. Но главное — это больше не есть документ, предназначенный для употребления, это пропагандная уловка, как сталинская конституция. Помню, нам прокурор в зоне так и говорил: «На конституцию не ссылайтесь, я не буду рассматривать жалобы и заявления, где содержатся ссылки на конституцию, она не для вас писана, а для американских негров, чтобы они знали, как свободно и счастливо живет советский народ». Самое замечательное, что в этих словах не было издевки, он говорил это, что называется, на голубом глазу.

— Вы принимали участие в создании новой конституции. Могли ли вы хотя бы отдаленно предположить, что настанет такое время, когда ваша конституция опять станет пропагандистской уловкой?

— Как вам сказать… Не могли? Не умели предположить, я бы так сказал. И у меня здесь нет претензий ни к кому, кроме как к себе и к таким, как я. Можно ли было с учетом российской истории предугадать такой поворот событий, при котором конституция работать не будет? Да, можно было, конечно. Надо было только понимать одну вещь, которую мы в СССР прекрасно понимали, но почему-то забыли в новой России. Мы думали: есть такая сложная, высокотехнологичная, требующая особой мудрости и осведомленности специальность — управленцы. Без них никак. Мы управленцами не были. А кто же? А те ребята из политбюро, которые однажды воскликнули: «Страна-то рушится, надо спасать!» Я очень ценю Горбачева, Яковлева, Шеварднадзе. Они совершили чудо. Притом они правда управленцы — советские управленцы, чующие интригу, понимающие контригру. Интрига — меч и щит советской политики, главная наука партийного функционера. А мы кем были?

— Вероятно, идеалистами?

— Да. «Мы, народ, требуем того-сего». Вообще говоря, сразу после путча несколько человек — и я в их числе — говорили Борису Николаевичу Ельцину о том, что надо не тянуть, надо сразу собирать съезд народных депутатов — и тогда мы имеем серьезные шансы построить прозрачную добросовестную политику, опирающуюся на принципы, и так далее. Борис-то Николаевич политику знал. Самую реальную — политику обкома и ЦК. Он знал, кого надо приблизить, кого отстранить, кого держать равноудаленными, чтобы они издали ненавидели друг друга. В чужую душу не залезешь, но он, наверное, выслушав нас, подумал: «Какие симпатичные ребята, но какие же дурачки!» А вслух сказал: «Вы ошибаетесь, время работает на нас». И уехал пить водку, играть в теннис, словом, получить все, что полагается начальнику на отдыхе. Этим многое было проиграно. Позднее, в 1992 году, мне случилось немного поумнеть. 7 ноября 1991 года был утвержден кабинет министров Егора Тимуровича Гайдара. Он числился там заместителем Ельцина, но все понимали, что он был премьер-министром. Восьмого ноября был подписан указ о назначении Алексея Леонардовича Головкова руководителем аппарата правительства. Как вы понимаете, это очень важная должность. Однако на работу он не вышел — указ потерялся. Ищут — не находят. Егор Тимурович с повинной головой идет к Борису Николаевичу и говорит: «Такая штука получилась…» Ельцин очень сердится: «Это вам что, Радищев какой-нибудь? Царский указ в луже оказался? Ищите, как хлеб ищут!» Опять ищут — нет указа. Через какое-то время кто-то из министров сообщает Ельцину, дескать, указа нет, но вот же копия, ее ж подписать можно. Ельцин ругается, но подписывает. И эта потерялась. И уже никто не пошел к Борису Николаевичу. И вдруг 14 января начальник канцелярии лезет в карман и говорит: «Ах ты, батюшки! Что ж это за бумажка?» Оказалось, первый указ. Но аппарат правительства сформирован — делать там Головкову уже нечего. В начале 1992-го меня сделали членом Президентского совета. И когда Борис Николаевич собрал нас на первое заседание, я рассказал всю историю в этом же эпическом тоне. Закончил, однако, патетически: «Борис Николаевич, если такие вещи возможны, то это не вы президент страны, а какой-то неизвестный клерк». Я ждал гневного окрика, думал, разверзнутся хляби небесные, но услышал: «Спасибо, Сергей Адамович. Кто следующий?» Недели через две я пришел к Гайдару по своим делам и спросил: «Егор Тимурович, вы помните тот Президентский совет? Помните, что я там говорил?» «Да, помню», — отвечает. «Так что же, я какую-то небывальщину плел?» — «Нет, вы все изложили верно». Подумал и добавил: «Совсем не понимаю, почему Ельцин так не хотел Головкова». Только тогда я понял, какой я дурак. Ельцин, старый партийный функционер, прекрасно понимал, как важно иметь своих людей в этом аппарате. Они же расскажут, кто куда в правительстве гнет и кто чего хочет.

— Как вы относитесь к Сергею Удальцову и Алексею Навальному?

— Я с Удальцовым знаком шапочно; с Навальным и вовсе никак. Кто я такой, чтобы давать характеристики людям, о которых знаю мало? Ну об общем направлении Удальцова я имею представление. То, что я знаю, — чудовищно. Пожалуй, это не социализм с человеческим лицом, а что-то вроде военного коммунизма. Потом митинги — это не вечеринка. На день рождения к себе я могу Сергея Удальцова позвать, а могу не позвать — а на митингах ограничений быть не может, но должна быть жесткая договоренность о том, что это протестное движение внепартийно и надпартийно, как любое право. Никакие партийные позиции и уж тем более лозунги там неуместны. Я вслед за Вольтером готов произнести патетическую фразу….

— «Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать?»

— Да. Я готов умереть за возможность, например, Лимонова высказывать его загадочные убеждения, о которых никто точно не знает; и он сам не знает. Молодые и симпатичные ребята из его организации, которые, кстати, умеют сидеть в тюрьме, тоже не знают, чего хотят. Наверное, того же, что Эдуард Вениаминович, да он не знает. Сегодня он за «Сталин, Берия, ГУЛАГ», а потом говорит: «Нет, вы невнимательно меня читаете, я не хочу Сталина, это предостережение». Но это неправда, я хорошо помню, как нацболы повсюду бегали с этой дурацкой речовкой. И что это такое, национал-большевизм? И что за символика, прозрачно напоминающая фашистскую? Гуру говорит: «Забудьте об этом». А зачем? Что за тайны? Изменил мнение? Так расскажи о своей политической эволюции, это же поучительно. Похоже, ничего тут нет, кроме эпатажа и раздутого тщеславия. Скажите, пожалуйста, он хороший писатель?

— По-моему, один из лучших.

— Да? Не мне судить, я мало читал. Но мне кажется, что и здесь эпатаж и непомерное тщеславие — лишь бы выпендриться. Ясно, что сцена, в которой герой отдается негру на помойке, скорее всего, литературный прием, но как красиво отвратительно, как вызывающе придумано! Но довольно об этом персонаже, который самоизолировался, объявив всех предателями. Если вернуться к митингам, думаю, должно быть предъявлено требование — не просьбы, не рекомендации, — жесткое требование. Все должны понимать, что речь идет о нравственных основах государства, о надполитической идеологической опоре этого государства, в котором мы хотим жить. О том, что мы не хотим жить в государстве, где власти врут гражданам, а граждане — властям. И мы имеем право жить в другой стране. А дальше, когда — и если — мы добьемся свободных выборов и прозрачной политической конкуренции, пусть этот Рот, или как его, националист, считающийся самым главным…

— Тор?

— Вот этот Тор, пусть он ходит на все митинги со своими знаменами и знаками, рассказывает, какие все жиды плохие, а он хороший, пусть даже Макашов объяснит, куда он мочиться будет, в чью форточку. Может, это поможет ему собрать какие-то голоса. А сейчас этого быть не должно. И потому у меня возникает упрек к выборам Координационного совета — что это за выборы такие? Извините, кто выбирал комитет «Каскор» в Польше? Кто выбирал Хартию-77 в Чехословакии? Никто. Они сами себя выбрали. И где это у них там были фракции со своими квотами? Да не было такого. А у нас — есть. Почему? Вы хотите здесь и сейчас творить конкретную политику? Власть с наслаждением вас поддержит, насыпав важных задач в подъезде, в доме, во дворе. Нужно добиться того, чтобы общество контролировало власть; тогда конкретная политика станет эффективной. Нужно понять, что выборы не подсчет бумажек, а длительная предвыборная кампания. Она идет в США больше года. Путин — не президент, он не избран после острой конкуренции с равными кандидатами. Да, Путину более честно, чем на думских выборах, подсчитали бумажки, но не это есть выборы.

— Чего еще не было у вас и что есть сейчас?

— Был такой спор однажды в Инициативной группе, после окончания суда над Якиром и Красиным (диссиденты, были арестованы в 1972 году, сотрудничали со следствием и признали себя виновными. Были приговорены к 3 годам ссылки каждый. — Прим. ред.). Когда они публично покаялись и отреклись, Инициативной группой был написан некий проект письма, суть которого сводилась к тому, что Якир и Красин — предатели, оболгавшие себя и нас. Я выступил резко против, сказав, что это не наше дело. Наше дело говорить о том, каково было следствие и каков был суд. Был очень напряженный спор. Сначала меня поддерживало меньшинство, потом — большинство. А позже, когда я сам сидел под следствием, мне дали почитать статью Анатолия Краснова-Левитина (диссидент, религиозный писатель. — Прим. ред.) в одном из зарубежных журналов. Он рассказывал об этом эпизоде примерно следующее: «Я церковный писатель, человек верующий. А Ковалев, вовсе агностик, оказался большим христианином, нежели я, и научил меня христианству». Мне было очень приятно это прочитать. Знаете, мы ведь тоже достаточно часто были солидарны с людьми нам неприятными. Например, с издателем журнала «Вече» Володей Осиповым. Он был националистом, и мне несколько раз для «Хроники текущих событий» приходилось реферировать его журнал. Я делал это вполне добросовестно — безоценочно, но ясно. Когда Осипова сажали, я неоднократно участвовал в протестах, а он защищал меня. Конечно, друзьями мы не могли быть. Это была зэковская солидарность. А если говорить о теперешнем, то вы меня простите, пожалуйста, я рад был бы ошибиться, но я не верю, что господин Навальный ходит на «Русский марш», разделяя идеи национализма в форме, свойственной этому неприятному маршу. Он ищет побольше сторонников. Разумеется, он стал бы говорить о национальном чувстве, но я не верю в его искренность. Нет искренности — нет доверия. Это мне неприятно, ибо в отличие от меня Навальный хочет войти во власть.

— Я как раз хотела сказать, что различие между диссидентами и оппозицией состоит в том, что в отличие от вас, занимавшихся правозащитой, оппозиция хочет войти во власть.

— Эта сентенция, которую вы только что произнесли, есть плод распространенного заблуждения. Даже будучи членом Верховного Совета, я говорил и себе, и другим, что политикой не занимаюсь. Мол, я занимаюсь парламентской деятельностью лишь в той ее части, которая относится к праву. Это была ошибка. Ведь то Право, что вне политики и над нею, — самое важное условие открытого и справедливого государственного устройства. Именно это главная цель, едва ли не единственная забота правозащитников. Я убежден, мы очень долго походили на мольеровского героя, который не догадывался, что говорит прозой. Наши требования, о которых шла речь, они же политические.

— Но вы изначально не шли в политику.

— Что значит идти в политику? Гражданственность — это пристальное внимание к политике, которую проводит власть; и чувство хозяина в доме, то есть готовность спросить у власти отчет. Они ведь обязаны отчитываться перед нами, избирателями и налогоплательщиками. Это же и есть представительная демократия, разве не так? Теперь я понимаю, что это и есть самая высокая политика, а прежде не понимал. Добросовестная политика существует только тогда, когда над ней есть право. Об этом заботится гражданское общество. Такая политика не предполагает сговора ни с Путиным, ни, допустим, с Анпиловым. Естественно, умудренные политические практики из оппозиции — Рыжков, Касьянов, Явлинский, Немцов, Навальный с Удальцовым и другие — используют куда более широкий диапазон средств, чем это представляет себе наивный правозащитник. Они рвутся во власть и делают это, как умеют. Я не могу сказать, что это плохо: в отличие от Путина, который сделан совсем из другого мяса, их можно заставить вести себя лучше. Это могло бы сделать гражданское общество, которое было заметно в декабре 2011 года.

«Заключение дает время подумать о вещах, о которых на свободе не думаешь — некогда»

— Люди, которые вышли в декабре на площадь, за год, во-первых, устали…

— Во-вторых, иные разъехались по парижским квартирам писать детективы. Это их профессия.

— В-третьих, люди разочаровались в лидерах оппозиции.

— По каким причинам? Если по тем, о которых я говорил выше, то я рад. Не надо врать. Ты же вышел против официального вранья на улицы, ты нас звал. А кто ты такой? Да ты и сам врешь.

— Я скорее имею в виду даже то, что по поводу той же передачи НТВ «Анатомия протеста-2» наша оппозиция не может дать внятного ответа.

— Это там, где Гиви Таргамадзе? Какой-то неприятный тип.

— Я согласна, но Сергей Удальцов, к примеру, не может дать четкого ответа, была ли их встреча или же нет.

— Он отговаривается резкими бессодержательными опровержениями: «Да, это все вранье!» Скорее всего, эта пленка — нужный властям монтаж, доказательство угодливости самого телеканала и неумный треп распоясавшейся компании.

— Но многих его ответ не устраивает, люди хотят знать правду и не могут понять, кому верить.

— А верить нужно достойным людям. Мало их, что ли? Наверное, не стала бы врать Людмила Улицкая или Алексей Девотченко. Лия Ахеджакова, Акунин, Басилашвили, Шевчук — да этот список нескончаем. Конечно, их не спросишь об этой грязной передаче, да надо ли нам это? Хорошо было бы, чтобы, собравшись, они сказали: «Мы — такие-то, хотим того-то. А от вас, господин Тор, мы ничего не хотим, пожалуйста, не выступайте с вашими глупостями на митингах. Вы за честные выборы? Похвально. Так вот, на этих честных выборах вы получите все шансы, которые только сумеете собрать. А сейчас — помолчите, потому что мы помним все, что вы говорили».

— Есть ли какие-то истины, которые вы когда-то определили для себя, находясь в заключении?

— Заключение дает очень много, и самое главное — оно дает время подумать о вещах, о которых на свободе не думаешь, некогда. А в тюрьме тебя посадят в ШИЗО на «диету 9Б» — кормят через день и кое-как. Раз в два дня дают кусок хлеба с солью и воду от пуза. А раз в два дня — супец по сниженной норме, с общака наливают тарелку и кипятком разводят. Настоящую голодовку переносишь лучше, чем 9Б. Зато времени у тебя сколько хочешь и собеседники есть — иногда не очень тебе нужные, а иногда — ничего, хороших людей сажают чаще, чем плохих. Есть возможность думать о том, что чего стоит, а что не стоит ничего. Та свобода, которой я обладал в тюрьме, была гораздо выше той, что была у меня, когда, будучи членом ученого совета и руководителем отдела, я должен был писать социалистические обязательства. Если вы меня посадили — сила ваша, я же через эту стену не перепрыгну. Дадите мне 15 суток — буду сидеть то в ШИЗО, то в ПКТ. Но уж что мне говорить — это я знаю без вас. А вы — хотите слушайте, хотите — нет. В этом и состоит преимущество тюрьмы.