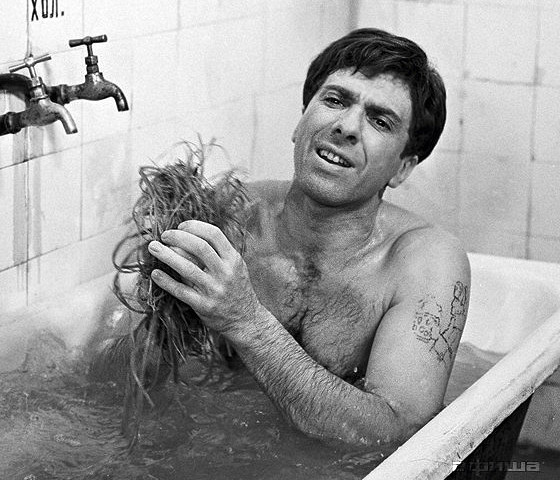

Советы старейшин Сергей Юрский, актер и режиссер, 76 лет

«Афиша» продолжает публиковать интервью с людьми, к чьему мнению могут прислушаться все и безоговорочно. В очередной части — разговор с Сергеем Юрским.

Актер и режиссер, молодая звезда товстоноговского БДТ, ленинградец Юрский в конце 1970-х вынужден переехать в Москву, где работает по сей день — главным образом в Театре им. Моссовета и антрепризе. Играл Бендера, Викниксора, Груздева, позднее стал уделять кино все меньше внимания. Увлечен театром абсурда, ставил, играл и переводил Ионеско. Автор прозы и стихов, чтец-декламатор. Один из немногих шестидесятников, кому удалось выйти за пределы условных шестидесятых, сохраняя при этом абсолютную монолитность образа.

— Все в последние месяцы говорят о таком перестроечном, что ли, воздухе.

— Да, было состояние как бы застоя, а сейчас состояние как бы движения. Действительно, это так, но это было сказано уже многократно и всеми на свете.

— Но вот вы ходили, например, на суд над Ходорковским — не просто так, очевидно.

— Это было полтора года назад. И Ходорковский к сегодняшним событиям имеет, конечно, отношение, но они связаны не напрямую. Вы задаете очень общие вопросы, это неинтересно.

— Давайте поговорим о конкретном Путине.

— Ну здрасте. Это короткое замыкание — то, что вы сейчас говорите. Что вы думаете о счастье? Что вы думаете о жизни? Я думаю, что Путин — очень значительная фигура, которая определяет все разговоры в течение почти пятнадцати лет уже. Если мы это обсудим, больше обсуждать будет нечего. Давайте я сам буду говорить. Я сейчас лежал в больнице и имел гораздо больше возможностей, чем в рабочее время, читать то, что пропущено или просто незнакомо, но на слуху у других людей, и смотреть по телевидению то, что часто пропускаю. Я пытался понять художественный уровень сегодняшнего телевидения, сегодняшний уровень литературы, которая интересует людей. И сегодняшний уровень интеллектуального состояния: насколько я внутри него, насколько оно мне понятно и близко или, наоборот, далеко, непонятно. Скорее пришел ко второму — далеко, не очень понятно. Но небезынтересно. Скажем, фигуры, которые для меня существовали, но маячили как бы в неопределенности, стали яснее. Я наконец почитал всерьез Прилепина, одного из людей, определяющих сегодня жизнь в литературе. И не только в литературе, но и в социальном ощущении, трогающего социальный нерв. Я много читал Быкова, которого вообще много читаю, а теперь еще больше прочитал. А он же многолик, пишет в бесконечном количестве — и это другая история, но тоже интеллектуальнo, я бы сказал, вершинный уровень, и количественно, и качественно. Я познакомился с тем, кто является сегодняшним претендентом, то есть с Прохоровым, я почитал его интервью прошлого, позапрошлого, этого года и подумал, опять же, о том, насколько он для меня понятен, близок или, наоборот, чужд.

«Пузырь — это нечто двойственное. И спасительное. Потому что воздушный шар — это тоже пузырь, на нем можно взлететь или по крайней мере можно плавать, даже если ты очень устал или не умеешь плавать»

— И что вы поняли?

— Я понял, что, во-первых, время работает против меня. Потому что я отдаляюсь от сегодняшнего дня. Отдаляюсь и смотрю на него со стороны. Что бы я сказал Прилепину? Я, во-первых, сказал бы: поклон и уважение. Я почитал его свежие вещи и прочел наконец подаренный мне несколько лет назад роман «Санькя». Он очень современен, крайне. Он знает то, чего мы — принципиальные горожане в пятом-шестом поколении — не знаем. Он, житель провинции и даже сельской местности, знает, что именно там происходит — и могучее загнивание, и в какой-то степени пробуждение. Это хороший писатель, который умеет выражать свои ощущения и мысли, но я почувствовал, что у него еще есть и знания, которых мы не имеем. Еще раз понял, насколько же мы разные. А с кандидатом в президенты, сейчас выпала фамилия, самый высокий человек в стране…

— Прохоров.

— Прохоров, да. Вот с ним совсем загадочное дело. Он хорошо формулирует мысли, но это абсолютно для меня новый человек. Я думаю, что мы с ним общего языка не нашли бы. С Прилепиным — да, а с ним, боюсь, что вовсе не нашли бы. Поэтому вот тут я определился — я не стал бы за него голосовать. Не потому что я против его идей, а потому что это совершенно чужой человек, и я ничего не могу с собой поделать. Его вкусы мне чужды, а вкусы определяют наши склонности. О вкусах не спорят — это ошибочная формула. Спорят-то именно о вкусах, иногда вслух, а чаще — не произнося слов, но именно различие вкусов определяет неприятие или, наоборот, приятие друг друга.

— А с Быковым что?

— Быков, может быть, избыточен, но его нерв, возбужденный нерв, и несомненный большой талант — они дают понять нетерпение сегодняшнего времени. Нынешний год — двенадцатый, и его символ я определяю словом «пузырь». На этот счет написан и стих, но я не буду вас погружать в мои неведомые для вас интересы. Я расшифрую слово «пузырь». Речь не о финансовом пузыре, не о надутых деньгах, за которые сейчас расплачивается вся Европа, да и Америка, да и мы, — это только часть вопроса. Пузырь — это нечто двойственное. И спасительное. Потому что воздушный шар — это тоже пузырь, на нем можно взлететь или по крайней мере можно плавать, даже если ты очень устал или не умеешь плавать. Но пузырь нужно не передуть, чтобы он не лопнул, и держать крепко за пипочку, чтобы не начал выходить воздух, иначе он превратится в бесполезную тряпочку. Это большие возможности и большие опасности, этот наступающий год. И надо разглядеть силы. И сегодняшнюю силу власти — а она очень велика, преуменьшать ее не следует. Думать, что выход ста тысяч человек или даже трехсот тысяч человек лишает власть силы, превращает в сдувшийся пузырь, — это опрометчиво. Власть, конечно, допустила целый ряд не просто промахов, а безоглядных, я бы сказал, наглостей. И это привело к тому, что люди вдруг сказали: «Да что это с нами так разговаривают!» Но этого возмущения недостаточно, для того чтобы сказать: «А дайте-ка мы будем управлять». Во-первых, тут вопрос, кто такие «мы». Во-вторых, умеют ли «мы» управлять. А в-третьих, знаете ли, куда править? В этом смысле я выделяю очень горькую, но содержательную статью Юрия Арабова, который вообще мне кажется одним из серьезных сегодняшних мыслителей. Мы можем дальше поговорить об Акунине и его внезапной активной роли, мы можем поговорить о нынешнем состоянии проблемы Ходорковского. Вы начали о ней разговор, это давнее дело…

— Но он сидит по-прежнему.

— Ну в том-то и дело. Это заноза, которая загнивает внутри тела страны, и это может быть очень опасным нарывом. Но об этом уже говорено неоднократно, в том числе и мною. Потому что Ходорковский тоже, несомненно, является интеллектуальной вершиной или, во всяком случае, холмом, очень важным на фоне нашей среднерусской равнины. И его статьи, его переписка с тем же Акуниным, его высказывания и в целом его поведение — это некая точка зрения, к которой напрасно не прислушиваются те, кто определяет его судьбу, напрасно. Потому что это одна из точек, откуда источается сегодняшняя мысль, необходимая нам. И то, что она сидит в заключении, да еще так долго, да еще так далеко от тех мест, где эта мысль может быть воспринята, — это крайне неестественно.

— А вам не кажется, что нынешнее противостояние — не столько идеологическое, сколько стилистическое? Что есть это неброское путинское поколение экс-работников КГБ и есть совсем другие люди на площади — и именно оттуда непримиримый конфликт?

— Я не думаю, что это непримиримый конфликт. Я по рассказам знаю — я последний раз на площади был 31 декабря 2010 года, на Триумфальной. После этого не был — у меня просто психология моя и физиология не позволяют ходить в большие скопления людей. Поэтому в лицо не видел, но я не думаю, что это непримиримый конфликт. Это некая волна. Она, может быть, еще нарастет, как девятый вал. Ведь никогда его не рассчитаешь, и непонятно, то ли он уже был, то ли еще будет, или вот этот — он самый высокий и есть. Могу сказать одно. Я принадлежу к определенной прослойке населения, которая называлась интеллигенцией. Принадлежу к ней наследственно, в нескольких поколениях. И потому, разглядывая проблему изнутри, полагаю, что интеллигенции — в понимании и девятнадцатого, и двадцатого веков — больше нет. На ее место пришли другие. Все эти названные нами уже люди — они для меня еще не имеют названия. Все они талантливые — несомненно. Образованные — несомненно. Они принадлежат к творческим профессиям, реже к ученым, но и такие тоже есть. Про них можно сказать «соль общества», «элита общества», «смысл общества». Но черты русской интеллигенции… Я подчеркиваю слово «русской», потому что интеллигенции как таковой в других странах не было. Там была интеллектуальная среда — великие люди, но они и сами говорили, что именно в России есть такой то ли извращенный, то ли прекрасный непонятный слой. Так вот, его больше нет. Интеллигенция существовала в границах от 1825 года до 1995-го. Умы никуда не исчезли, они в России есть. Никуда не исчезла совесть — совестливые люди есть. Но они не составляют единства, как это было у интеллигенции. Интеллигенция исчезла. И театр тоже исчез. Театра больше нет в том понимании, в котором он стоял 200–250 лет в России. Театр как отражение жизни, подобие жизни, и очень яркое; и иногда оказывалось, что жизнь — подобие театра. Этого тоже больше нет.

«Умы никуда не исчезли, они в России есть. Никуда не исчезла совесть — совестливые люди есть. Но они не составляют единства, как это было у интеллигенции. Интеллигенция исчезла. И театр тоже исчез»

— А я правильно понимаю, что кинематограф вас сейчас меньше интересует?

— Нет, почему? Интересует. Но кинематограф в еще большей степени, чем театр, технологизировался. И чем более он становится технологичным, тем меньше там остается искусства. Он становится изделием. Мы же под этим словом «кинематограф» понимаем все — и телевидение, и сериалы…

— Нет-нет, я не так понимаю, я говорю именно про фильмы, которые проецируются в кинозалах.

— Ну они меньшее значение имеют, потому что это стало элитарным, как ни странно. Кино было самым народным, потому что передвижная киноустановка была даже в деревнях, а сейчас во многих городках, даже уездных, вообще нет кинотеатров. Поэтому влияние кино несопоставимо с телевидением, интернетом. Оно тоже умерло, я бы сказал. Стало одним из развлечений. Рулетка вещь опасная, конечно, но все-таки не она определяет жизнь, это только часть жизни. Вот так и кино — вроде рулетки. Однако и там делаются вещи. Из последнего — чтобы я пошел в кинотеатр, купил билет, сел на место и посмотрел — я отмечу «Меланхолию» Триера и «Елену» нашего Звягинцева.

— А другие условно молодые русские — Хлебников, Попогребский?

— Я последней картины Попогребского не видел, но он мне нравился. А вообще молодые — нет, в основном не нравятся. Я очень увлекся фильмом «Шультес», и естественно, когда появилась возможность посмотреть новую картину этого режиссера, я пошел — и она меня ужаснула. Хорошая или плохая — я даже не знаю, она была невыносима.

— Когда вы сказали про даты жизни русской интеллигенции: 1825-й — понятно, а вот 1995-й — вы имеете в виду выборы Ельцина?

— Совершенно правильно, подготовку к ним. Тогда тоже был пузырь — и тогда упустили пипочку, воздух вышел из общества. И общество сдалось на милость примитивным расчетам. Потому что развитие страны идет, конечно, не по калькуляции скаредного предпринимателя, который считает: если это выгодно, я делаю, если несет убытки — не делаю. По такому принципу только жизнь предприятия может кое-как идти.

— Я уточню все же — вы говорите о людях, которые из страха перед реваншем коммунистов повели себя на этих выборах определенным образом?

— Одни так. А другие — я говорю в данном случае о художественной интеллигенции — небывалым образом стали продаваться. Именно в это время. Потому что громадные деньги, которые кинули на подкуп, они настолько ошеломили, что началось сумасшедшее развитие корпоративного искусства и шоу, которые направлены на исполнение всяких заказных задач. Все это началось тогда. Моя жизнь все-таки довольно длинная, и я наблюдал страну на сложных переломах — и борьбу с космополитизмом, и смерть Сталина, и оттепель, и конец оттепели, и начало перестройки. Все это я видел, но такой продажности даже близко не было.

— А вы как-то следите за Лимоновым?

— Я читал его романы, считаю, что он большой писатель. У него есть совершенно замечательные произведения, в частности — «Книга мертвых». А как митингового оратора — я ни разу его не слышал вживую, но его речи и интервью слышны мне, скажем, по радио. И это мне все-таки гораздо менее интересно. Начиная с названия его партии — все-таки название имеет значение.

— Прилепин, кстати, тоже оттуда вышел.

— Вышел, да — но знаете, если начать говорить, кто откуда вышел… Если вышел из коммунистов, то сразу плохой — это неправильно. Вышел из диссидентов и сразу хороший — тоже неправильно. Куда важнее, кто за последние изменившиеся годы куда пришел. Хотя Прилепин мне тоже не совсем понятен. Последнее его выступление с такой сверхпохвалой, я бы сказал, апологетикой этого романа американского писателя от лица фашиста…

— «Благоволительницы»?

— Да. Вот это меня, прямо скажу, пугает и отвращает. Мне кажется, что его «Санькя» не совпадает с этим фашистом, ну никак не совпадает. Разумеется, фашист не автор, а герой книжки, но там есть какая-то болезненная достоевщина. Но Достоевский — это все-таки XIX век, а это достоевщина сегодняшнего дня, самоуглубленное сентиментально-садистское возбуждение. И я во многих сегодняшних вещах Прилепина это слышу — и в театральных, и в этой статье. Ну хорошо, хвали — но что ж тебя повело писать «да что там Достоевский, да что там Бабель»? Он даже перечислил всех авторов, которых следует теперь забыть и зачеркнуть.

— Ну это эпатаж, наверное, фигура речи, нет?

— Но эпатаж-то недопустим для человека такого уровня. Следовательно, сменились уровни, сменились законы, по которым живут люди, относящиеся к интеллектуальной элите.

— Тот же Лимонов — это же такая парадоксальная фигура русского интеллигента, который в жизни не признает себя интеллигентом, а скорее призовет их всех расстрелять.

— Вот мне и кажется, что это нечто другое. Он, несомненно, по всем внешним признакам — своему интеллектуализму, таланту, образу жизни, смелости, нонконформизму — принадлежал бы к интеллигенции. Но это другой класс и другой образ мысли, потому он национал-большевик. Немыслимое сочетание.

— И выходит, что национал-большевик готов пойти в тюрьму за свои убеждения, а интеллигент — нет.

— Так и я об этом как раз. Интеллигенты — те, кто в очках и шляпе либо буквально, либо условно, — они, конечно, сохраняются, но интеллигенции нет. Я сейчас говорю то ли из прошлого, то ли со стороны. Потому что подобные мне люди тоже есть, я не совсем один. Но, может быть, это просто совсем старшее поколение. А назвать нынешнее движение я пока не берусь. Я как раз пытаюсь понять, что их объединяет и объединяет ли что-нибудь. Это другие люди. И я снимаю шляпу и приветственно машу этой шляпой каждому из них. Но у них иная платформа, пока что для меня непостижимая. Для меня рядом с этой новой платформой стоит вопросительный знак. Если бы я мог снять его, сказать — вот это отсюда выросло и туда обратилось, я мог бы прогнозировать хотя бы некоторую ближнюю перспективу. Но в данный момент я считаю скорее правильным сделать, как мой герой в спектакле «Полонез», — заткнуть рот кляпом, пока мне нечего сказать нового.