«Врет он все. Соц-арт родился здесь» Художник Борис Орлов о соцреализме, «уезжантах» и бедах современного искусства

В Третьяковской галерее открывается выставка новых работ классика соц-арта Бориса Орлова. «Афиша» поговорила с ним о социалистическом реализме, собачьих языках и новой идеологии.

— На фасаде дома, где находится ваша мастерская, на днях открыли мемориальную доску соцреалисту Аркадию Пластову. А что вы думаете по поводу огромной денежной премии его имени, которую будут выдавать исключительно за заслуги в области реалистического искусства?

— Не знаю, по силам ли одной Ульяновской области возродить реалистическое искусство, но то, что они своего художника захотели запечатлеть в пространстве искусства, — это не плохо. Их боль я понимаю, ведь реализм не так уже волнует продвинутого потребителя. Хотя я вот был свидетелем, как в 2003 году на выставке соцреализма во Франкфурте стояли гигантские очереди. Обычные средние немцы, которые заглядывают в музеи по выходным, кинулись ее смотреть. Да и мне, прожившему всю жизнь в модернистском искусстве, выставка показалась невероятно интересной. Больше всего меня поразил Лактионов — огромная картина, летчики за столом, видимо, происходит совещание, у летчиков начищены сапоги, в них отражается ковер… В этом Лактионов был большой мастер — просто Вермеер Делфтский, но только громадных размеров. А так — качество то же.

— Он же специально изучал старых мастеров.

— Конечно. Когда соцреализм 1950-х начал флиртовать с импрессионизмом, Лактионов продолжал писать в гиперреалистической манере — и его обвиняли тогда в натурализме, который считался в ту пору буржуазным течением, гнобили со страшной силой, он был загнанный художник. И вот во Франкфурте толпы людей стояли вокруг этой восхитительной картины. Что касается Пластова, то это не такого калибра, как Лактионов, художник, хотя и у него были свои достижения. Эта девушка в бане из Третьяковки — почти единственный прецедент ню в соцреализме.

— Некоторое время реалистическая традиция действительно была в загоне. В перестройку, в 1990-е и 2000-е все увлеченно продвигали советский андеграунд.

— Я бы не сказал, что все кинулись восхвалять андеграунд, — я помню, с каким трудом мы пробивались на площадки. И выставки наши закрывали. Просто общественное мнение хотело этого — ведь все запретное сладко, и всем хотелось знать, что же это такое запретное, вот и выстраивались очереди. А на реалистическое искусство — нет, но это из области социальной психологии скорее. Нельзя сказать, что наше модернистское искусство заняло всю площадку. Оно скорее стремится ее занять, а реализм становится маргинальной сферой. Но необязательно, что навсегда. Я считаю, что нужны институты, которые будут поддерживать реализм. Беда отечественного искусства заключается в том, что оно не многонишевое. Тоталитарное сознание до сих пор существует, даже в альтернативной сфере искусства мы до сих пор пребываем в состоянии гражданской войны. Примирение будет, когда возникнут ниши, а создать их может частный музей. У нас пока еще только робкие попытки показывать в одних и тех же музеях андеграунд и соцреалистическую академию, и то только в Третьяковке. Но приедете в провинцию — нигде не увидите модернистское искусство. В Перми скандалы. Их областная секция Союза художников конфликтует с теми, кто продвигает современное искусство. Гражданская война налицо.

«У меня даже есть мечта сделать выставку художников вот такого крайнего реализма»

— Но как раз концептуального примирения на частной территории быть не может, потому что все завязано на частном вкусе.

— Должны быть такие институции, которые обобщают и выстраивают нишевую систему, они должны эти ниши описывать. И не делать вид, как будто этого не существует. У нас как — прошла революция, и все, что до того, как бы и перестало существовать. Как в 1991-м произошло. А однако ж, была невероятно успешная выставка «Москва–Берлин», где показывали Коржева. Это у нас его пинали — мол, Коржев, последний соцреалист. Сейчас уже не пинают, а все благодаря тому, что его внедрили в общий дискурс.

— И Коржев, и Лактионов — реалисты, которые осмысляют опыт войны. Вы вот родились в 1941 году и тоже говорите об опыте войны. И, кажется, нет между вами такого уж противостояния.

— Противостояния нет, и к Коржеву я относился c уважением даже на пике моего радикализма в 1970-е годы. У меня хватало ума. Я всегда останавливался у его картины с обожженным одноглазым солдатом. Она повергала меня в остолбенение. Многое осядет, но Коржев и Лактионов останутся в большой истории русского искусства. У меня даже есть мечта сделать выставку художников вот такого крайнего реализма. Не весь соцреализм, а фигур пять, самых блистательных: Бродский, Лактионов, Коржев, Корин. Мы сначала сражались с соцреализмом, — естественно, нам приятно было бороться с таким колоссом. А сейчас, по прошествии времени, смотрю — а ведь мощный был противник, невероятно мощный.

Раньше вот про художников говорили «маэстро», «мастер». А сейчас, в новейшем постмодернизме или в новейшей концептуальной школе, перестали, маэстро уже почти нет. А вот в моем поколении были мастера те еще. Булатов например. Что можно было противопоставить соцреализму? Первый протест против официоза и академизма выразили художники-шестидесятники типа Зверева, стихийные экзистенциалисты, борцы за личную свободу. Они искали место, где они свободно могли реализовать свое «я», — и им нечего было противопоставить, кроме своего протеста. Академизму, который считался насилием, они противопоставляли сознательный дилетантизм — «будем писать как курица лапой и будем свободны». И еще жизненная позиция: «Если вы все такие умники и трезвенники, то мы будем пьяницы и наркоманы». Зверев писал только в состоянии опьянения, чем больше он напивался, тем более раскрепощенным себя чувствовал.

— Поэтому его так много подделывают?

— Наверное — напейся и будешь как Зверев. Большими художниками это их не делало. А вот большими-то художниками, которые по-настоящему противопоставили себя соцреализму, были наши экзистенциальные метафизики начала 1970-х — группа Кабакова. Они были большие профессионалы. Они были заражены модной экзистенциальной доктриной: Булатов, Кабаков, Пивоваров, Васильев, Янкилевский, ну и я тоже, хотя с ними и не тусовался. Камю и Сартра напечатали в «оттепель», до нас доходили и отечественные экзистенциалисты — Бердяев и Шестов. Шестов нам пересказал Кьеркегора и Ницше, из Достоевского и Толстого сделал протоэкзистенциалистов. Сартр нас меньше интересовал, поскольку он был коммунистом, а коммунистами мы были сыты по горло. Мы уже знали Ионеско, Беккета, которого легко было пересказывать и даже не обязательно было смотреть. В кино мы по закрытым показам знали и Пазолини, и Бергмана. Даже Тарковский тот же не просто так возник, он тоже возник на Бергмане, на том же фундаменте, на котором мы тоже выросли. Это было одно и то же гнездо. И все это были профессионалы — они не только знали, чего хотят, но и как это сделать.

— И ваша ранняя пластика — с живым мазком, со сферическими композициями, она относится к этому увлечению экзистенциализмом?

— Это тот же экзистенциалистский дискурс. Меня тоже занимали такие проблемы личной свободы. Социальной горизонтали я противопоставлял Волшебную гору, которую описал в своем романе Томас Манн. Герой Манна уходит на эту гору, он как бы болен, но когда выясняется, что он здоров, то все равно остается на горе. Там собрались лучшие интеллектуальные силы — философы, музыканты, они обсуждают самые интересные проблемы. И главный герой развивается среди них духовно, растет как в яйце, в какой-то момент упирается в стенки и понимает, что надо отсюда рвать. Не зря ведь у Пригова тоже присутствует тема расколотого яйца во всех ранних произведениях. И отсюда все эти расколотые объекты у меня — мотив освобождения из замкнутого пространства.

— В западном экзистенциализме вообще намного меньше драмы и театральности, чем в русском.

— Они играли, выдумывали себе эти зоны отчуждения, а у нас-то они были реальны, вопрос «быть или не быть» стоял в физическом смысле. У Пригова даже пьеса такая была «Место Бога», там черт-соблазнитель загоняет главного героя в угол, и тот понимает вдруг, как с чертом бороться. Он ему говорит: «Это место Бога». И черт отступает. И таким образом герой освобождает зону личного существования. Эта тема зоны личного существования перешла в ранний соц-арт — скорлупу у яйца мы разбили и снова оказались в пространстве, где надо завоевывать зону личной свободы. А она открылась в карнавале, в иронии. Как этот материал взять и одновременно не смешаться с ним? Кабаков задал вопрос в 1980 году на приговской читке: «Вы говорите на собачьем языке, а не боитесь сами особачиться?» Это говорил художник вертикали, который все прочие языки считал собачьими, сатанинскими. Надо было найти такое место, чтобы не смешаться, — мы с Приговым назвали это метапозицией: положение режиссера, кукловода, который манипулирует массой языков, оставаясь над ними. Мы выстраивали карнавальные ситуации, и нам казалось, что мы абсолютно свободны. Так и было — мы сталкивали вещи, которые столкнуться были не должны. В ту пору в мастерских собирались группами по 30 человек, и мы видели, как люди реагировали на это: их приводило в растерянность, что можно высокий язык, скажем, Блока скрестить с языком агитпропа, — но это так здорово вышибает искры! Тема развивалась, возникали новые возможности, и я ушел в ретроспективный анализ архетипов, оставаясь в этой концепции иронического искусства. И, как мне кажется, я многих вещей коснулся, которых никто не касался.

— У вас был короткий период эмиграции?

— Эмиграции не было, но я по рабочей визе два насыщенных сезона провел в Нью-Йорке, сделал две выставки. Я благодарен судьбе за это, но оставаться там не захотел.

— Соков говорит, что соц-арт родился в Америке. Вы согласны?

— Врет он все. Соц-арт родился здесь. Ему хочется так думать, потому что он уехал туда поп-артистом, а соц-артистом стал уже там. Комар и Меламид уехали туда уже начинающими соц-артистами. Хотя лучшие свои вещи сделали все-таки там. Но это не говорит о том, что тут осталась пустыня.

— Ну и интерес общественности там больше, если тут репрессии, разве нет?

— Не думаю, что мы получили навар только по политическим причинам. И заблуждение — думать, что в 1980-е уезжали по политическим причинам: уезжали за успехом, тут просто не было перспектив. Мы поделились на две партии: «уезжанты» и «здесьсиденты». Были убежденные «здесьсиденты», как Пригов, который не поехал, потому что как литератор не мог оторваться от живой языковой среды. Он следил за сленгом, за газетами и боялся это потерять. Вот и я, когда приехал в Америку, непрерывно ощущал, что не прилеплюсь к ней никогда, потому что, не зная местных культурных мелочей — их Колобков, Курочек Ряб, пионерских песен, — я буду всегда чужим.

— В ваших работах идеологемы разобраны по полочкам. Всегда понятно, как они устроены…

— Именно разобраны. Это еще Барабанов заметил, что в постмодернизме было понятие деконструкции — рассыпать, и все. А вот сборка-разборка — это другое: я беру сходные по типологии вещи, например, римский портрет, тотемическую конструкцию, геральдический знак, все имперские стили. Они мне всегда нравились.

— Те имперские идеологемы, которые вы разбирали, были ясными по структуре и по образу. Сейчас тоже есть идеология, но ее образы совершенно неуловимы.

— Сейчас у власти есть амбиции, но нет для них оснований, и исследовать это мне неинтересно. То, чем занимаются в Кремле сейчас, это детский лепет по сравнению с тем, чем там занимались в советское время. Я занят другими вещами, возвращаюсь в юношество — это период герметический, когда человек отрешается от всего и определяет свой узкий, абсолютно личный круг. Мне как художнику не хочется проходить все заново на примере жалких потуг наших властей. Поэтому я занимаюсь собой. Меня интересует «я» не как личность, претендующая на свободу, а «я» на фоне времени. Поэтому и появляется у меня тема безжалостного Хроноса, который сметает все на своем пути. Возникает простота высказывания, мышления — а чего проще-то, когда жизнь в основном прожита.

— А как вы относитесь к питерским неоакадемикам 1990-х годов, которые, как и вы, работали с имперской темой? Вот Беляев-Гинтовт тот же.

— Я к нему, как и к Гурьянову, иронически отношусь, они вроде хотят быть академистами, но все это шито белыми нитками… Мы всегда старались не заговорить по-собачьи, занять метапозицию, вынести «я» за скобки текста, а Гинтовт внутри этих скобок, и поэтому его искусство мне неинтересно. Сейчас вот много художников из школы Глазунова — я и имен их не запоминаю. И его творчество не так сильно от них отличается. Они все завербованы новой патриотической линией наших властей. А моя старинная экзистенциальная закваска подсказывает, что художник не должен быть никем завербован. Художник не должен воспевать, он должен свидетельствовать.

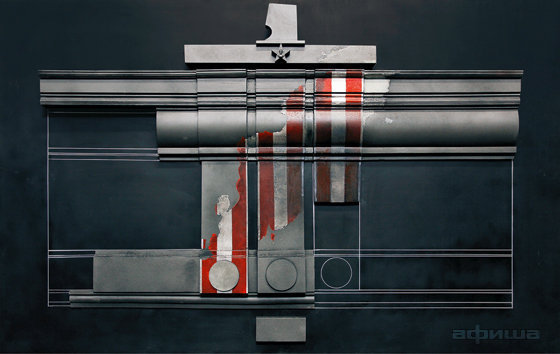

Выставка «Фантомные боли» Бориса Орлова будет идти с 1 марта по 23 июня в Третьяковской галерее на Крымском Валу